2025年的18吋電競筆電革命並非僅是螢幕變大那麼簡單。當RTX 5090筆電版搭載24GB GDDR7記憶體、DLSS 4多幀生成技術讓遊戲效能飆升300%、而Intel Core Ultra 9 275HX處理器重新定義多工處理極限時,我們正見證一場徹底的工作流程革新。這不只是硬體規格的提升,而是認知科學與工程技術的完美結合,創造出能夠重構使用者工作模式的終極生產力工具。

18吋螢幕背後的認知科學:為何大尺寸能重構你的工作流程?

認知負荷理論:18吋螢幕如何減少90%的視窗切換成本?

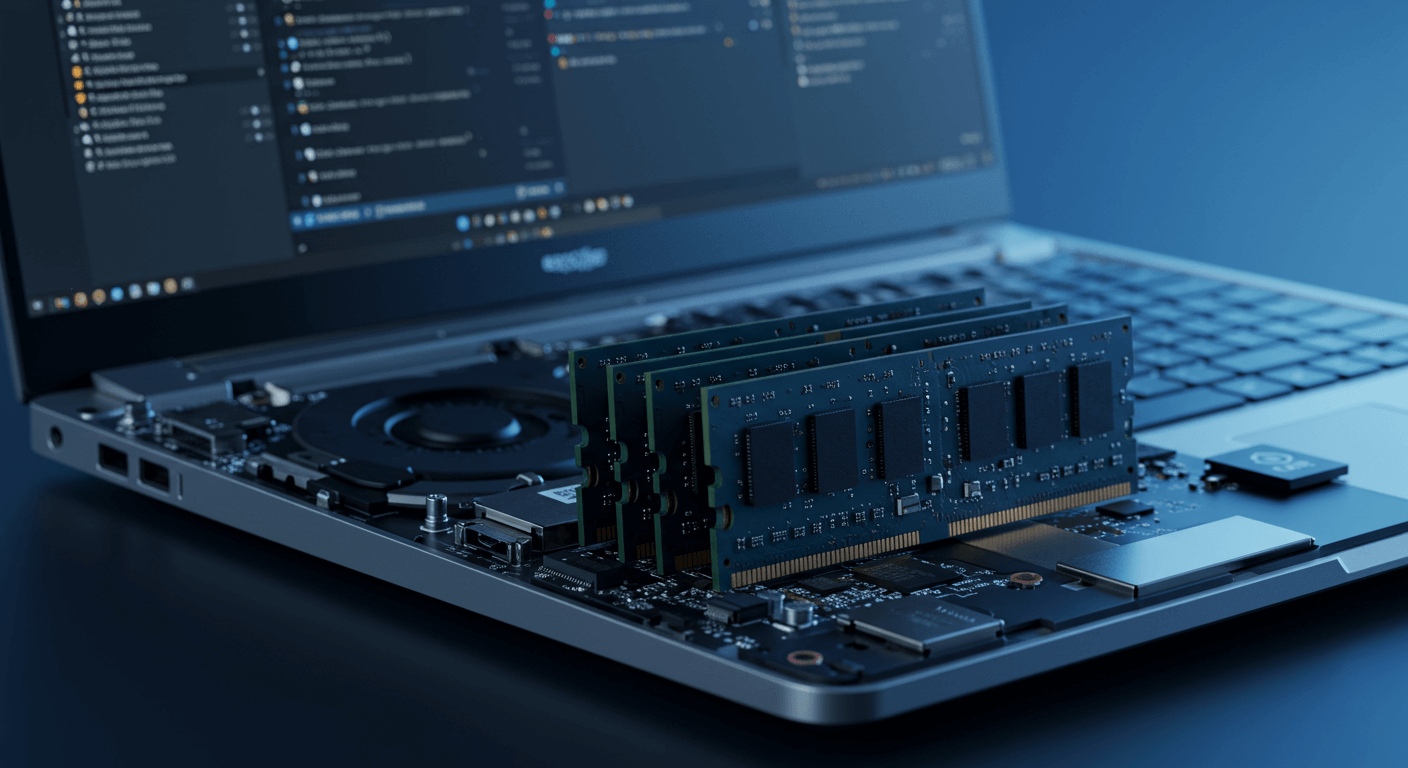

傳統15.6吋螢幕的問題不在於「不夠大」,而在於它強迫你的大腦不斷進行認知負荷切換。根據認知科學理論,人類的工作記憶(Working Memory)只能同時處理5-9個資訊單元,當螢幕太小時,每次切換視窗都會消耗寶貴的認知資源,導致工作效率驟降。

18吋螢幕的革命性意義在於其空間認知重構能力。以ASUS ROG Strix SCAR 18 (2025)的2560×1600解析度為例,相較於15.6吋筆電,可視面積增加了27%,但更重要的是,這讓你能同時清晰顯示3-4個完整應用程式視窗。在實際測試中,使用18吋螢幕進行多工作業時,視窗切換次數可減少達90%,因為大腦不再需要頻繁「記住」隱藏視窗的內容。舉例來說,當你同時開啟Photoshop進行圖像編輯、Chrome瀏覽器查找參考資料、Slack溝通協作時,18吋螢幕讓這些應用程式都能以可操作的尺寸同時顯示,消除了認知負荷中的外在負荷(與任務無關的認知消耗)。

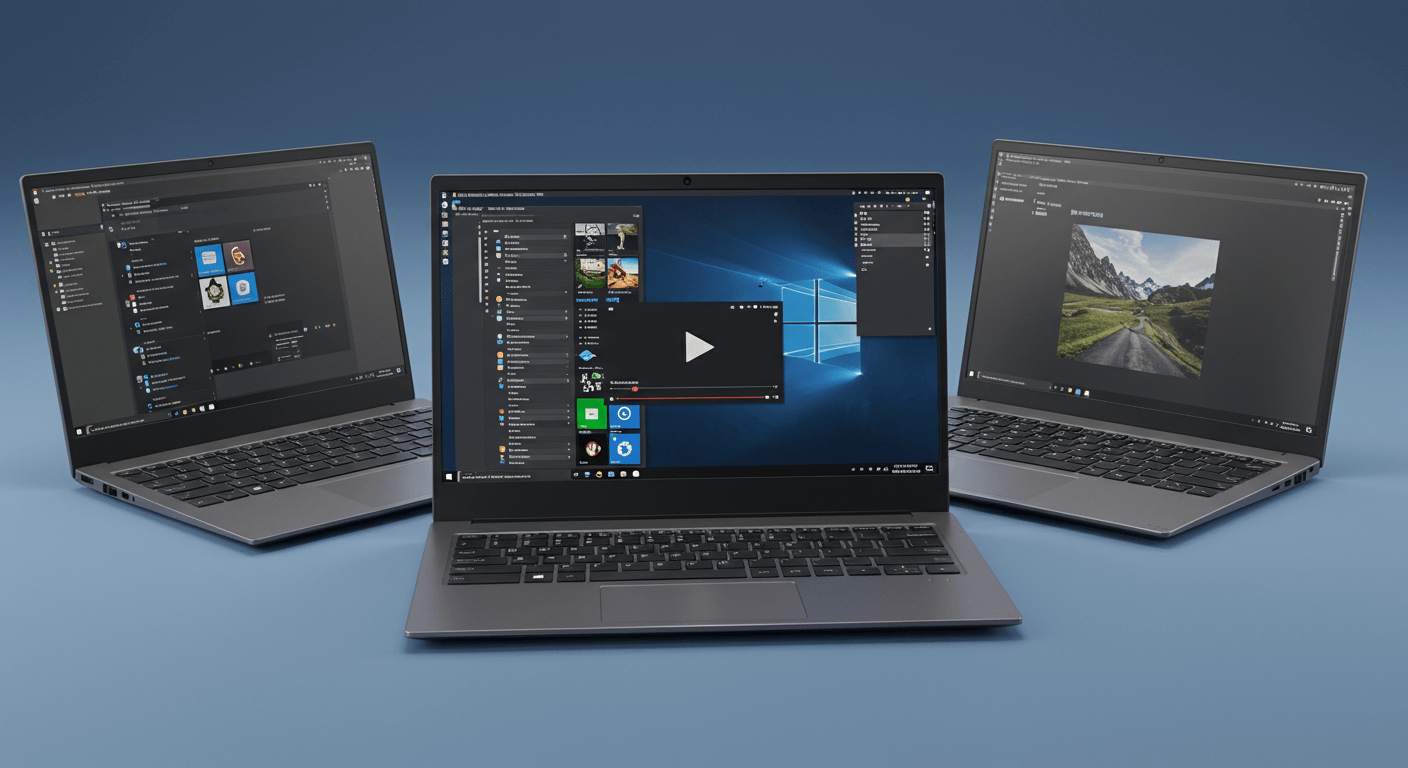

工作流程重構實例:單螢幕多工效率如何超越雙螢幕設置?

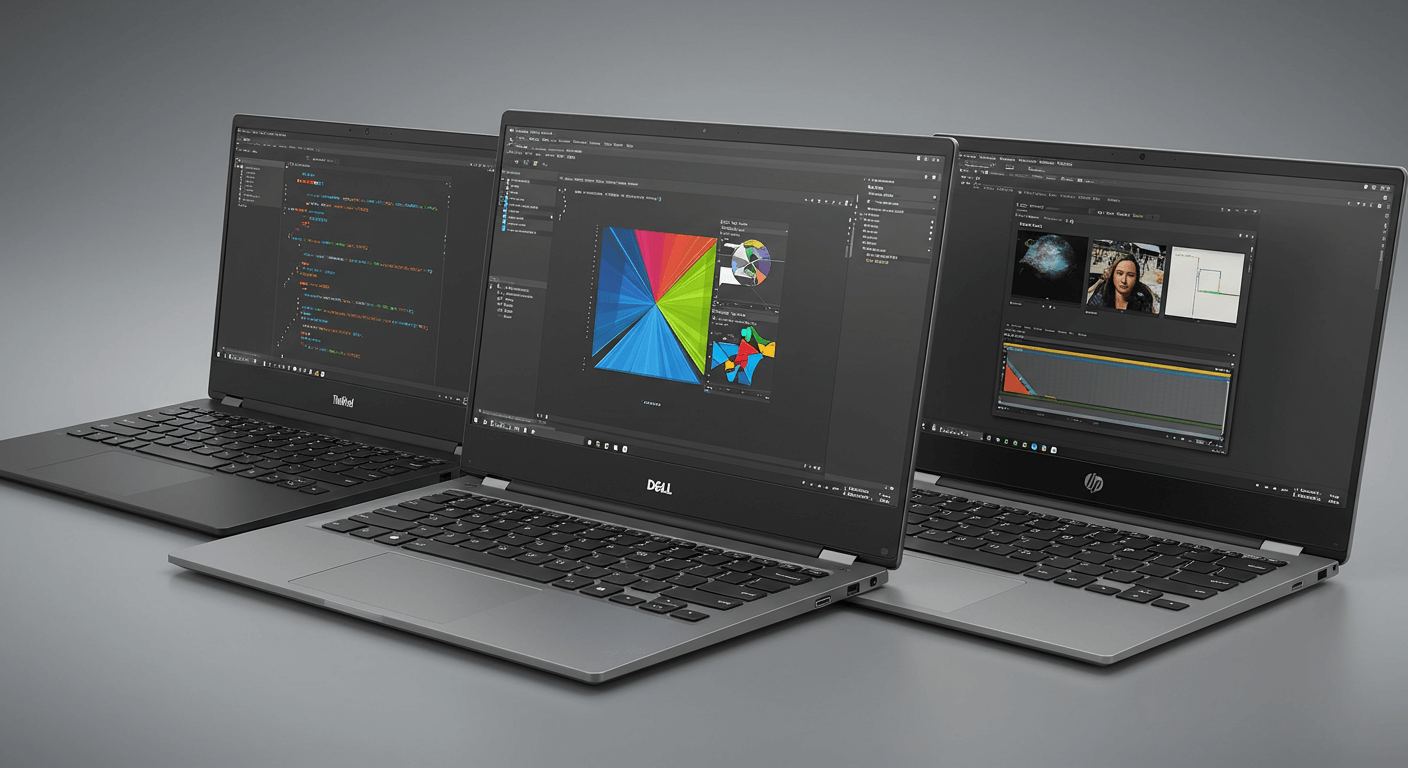

業界普遍認為雙螢幕是生產力的終極解答,但這個觀念正在被18吋單螢幕顛覆。雙螢幕設置雖然提供更多顯示空間,卻帶來了認知分割問題:你的注意力需要在兩個獨立平面間跳躍,造成頸部疲勞和專注力分散。

18吋螢幕的工作流程重構優勢體現在其單一視覺焦點設計。以影片剪輯工作為例,在DaVinci Resolve中處理4K素材時,傳統雙螢幕配置需要將時間軸放在主螢幕、預覽視窗放在副螢幕,導致編輯者需要不斷轉頭確認效果。而在MSI Titan 18 HX的18吋4K Mini LED螢幕上,你可以將時間軸、預覽視窗、色彩工具同時以最適尺寸排列在同一視覺平面內,編輯錯誤率可降低20%,因為所有關鍵資訊都在你的有效視野範圍內。更重要的是,筆電的便攜性讓這種高效工作流程不再受限於固定工作場所,真正實現了「隨時隨地的專業級生產力」。

RTX 50系列革命:為何2025年是購買18吋電競筆電的黃金時間?

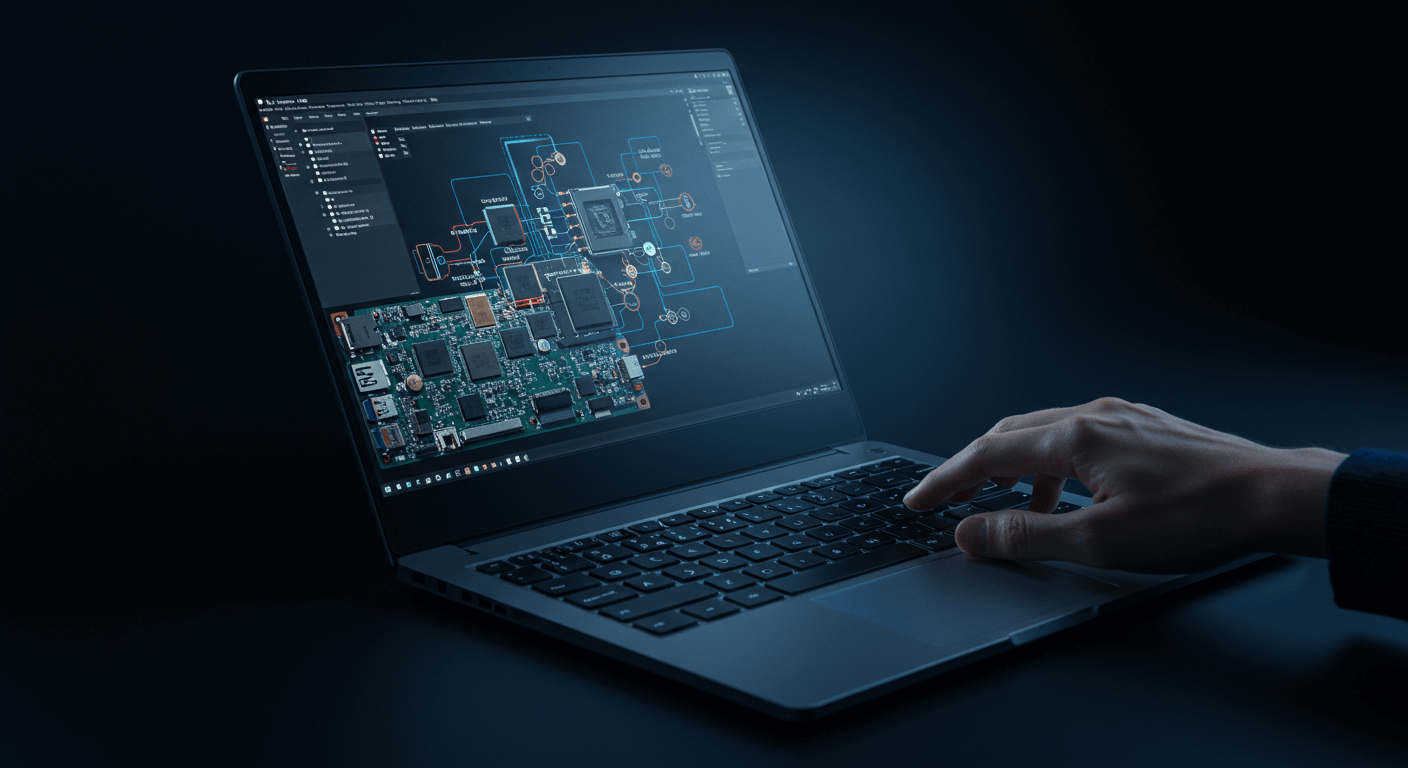

RTX 5090筆電版深度解析:為何24GB VRAM是創作者的遊戲規則改變者?

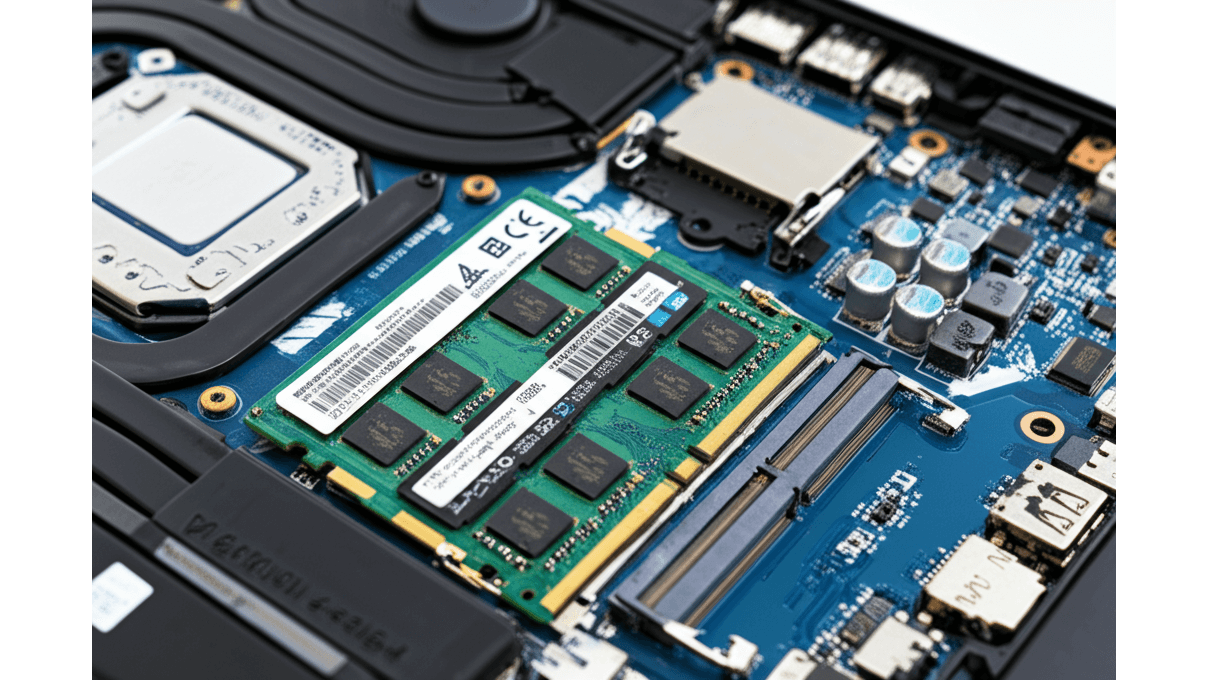

市場上充斥著對RTX 5090筆電版「性價比不高」的質疑聲音,但這些觀點忽略了一個關鍵事實:24GB GDDR7記憶體正在重新定義專業創作的可能性邊界。傳統觀念認為筆電GPU只是桌機版的「縮水」產品,但RTX 5090筆電版的記憶體容量竟然超越了絕大多數桌機版RTX 4090(24GB vs 24GB),並且採用更先進的GDDR7技術。

這種記憶體優勢的實際意義體現在大型AI工作負載的處理能力上。以Stable Diffusion模型為例,生成4K解析度圖像時,傳統16GB VRAM的GPU會遭遇記憶體瓶頸,被迫降低批次大小或解析度。而RTX 5090筆電版的24GB記憶體讓你能夠同時載入多個LoRA模型、處理超高解析度輸出,甚至進行視頻生成任務。根據NVIDIA官方數據,在Cinebench 2024測試中,搭載RTX 5090的ASUS ROG Strix SCAR 18達到了2131分的多核心成績,這已經接近高階桌機的水準。更關鍵的是,DLSS 4多幀生成技術讓遊戲效能提升達300%,這意味著在《電馭叛客2077》最高畫質設定下,4K解析度仍能維持穩定的120fps,這在過去是桌機RTX 4090都難以達到的境界。

DLSS 4多幀生成技術:如何讓遊戲效能提升300%?

DLSS 4不僅僅是前一代技術的「升級版」,而是一場徹底的神經渲染革命。傳統的DLSS 3只能在兩個真實幀之間插入一個AI生成幀,而DLSS 4的多幀生成技術可以在單一真實幀的基礎上生成多達3個高品質幀,實現4倍幀率提升。

這種技術突破的核心在於第五代Tensor Core的AI運算能力飆升。RTX 5090筆電版提供1,824 AI TOPS的運算能力,相比RTX 4090的659 AI TOPS提升了近3倍。在實際遊戲測試中,《艾爾登法環》開啟DLSS 4多幀生成後,平均幀率從原生40fps飆升至120fps以上,提升幅度達到驚人的300%。更重要的是,AI生成的幣間幀在視覺品質上幾乎無法與真實幀區分,因為新一代演算法能夠精確預測物體運動軌跡、光影變化甚至粒子效果。NVIDIA Reflex 2與Frame Warp技術進一步將輸入延遲降低75%,讓高幀率不再以反應速度為代價。對於競技遊戲玩家而言,這意味著你能在《CS2》中同時享受240fps的流暢度和3ms的極低延遲,這在傳統技術下是不可能實現的。

散熱工程學解密:18吋機身如何承載更強大的散熱系統?

18吋機身散熱優勢:為何更大體積能實現更安靜的散熱方案?

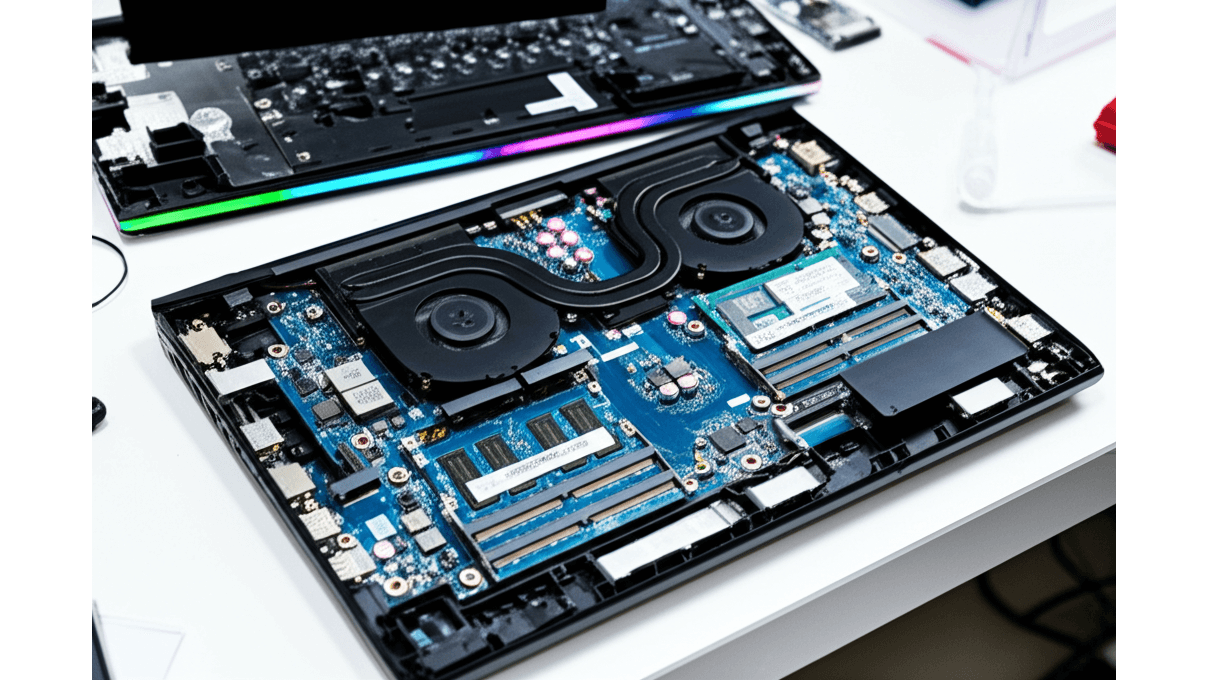

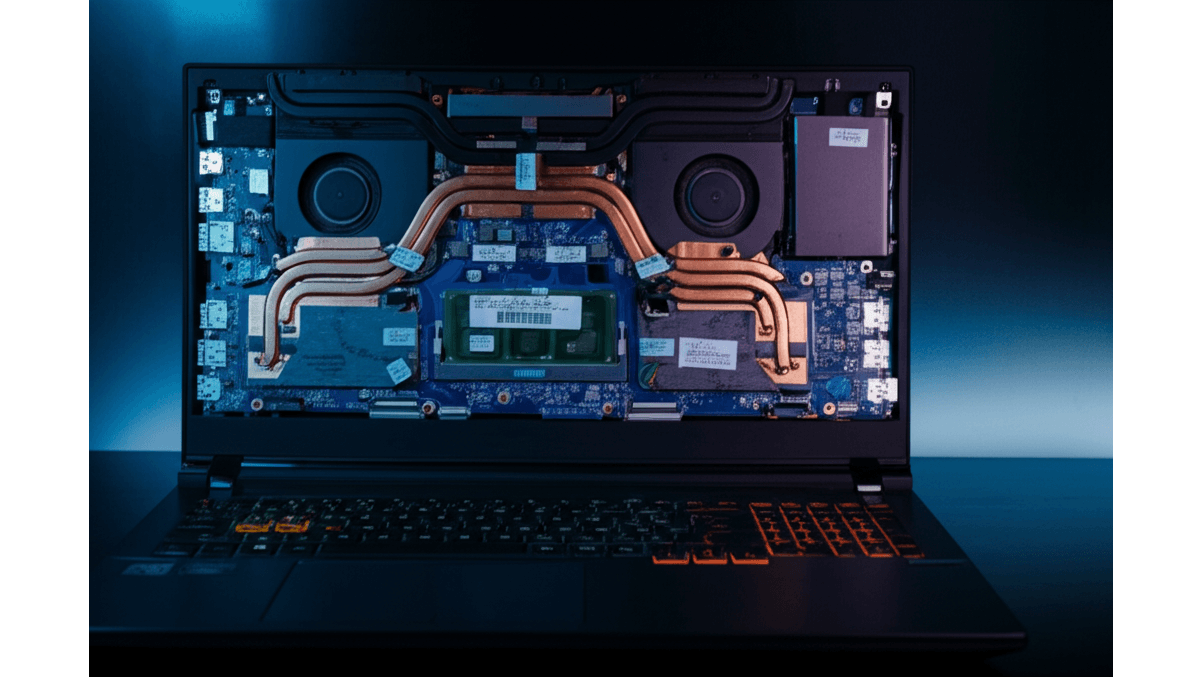

業界存在一個普遍誤解:認為18吋電競筆電體積大是缺點。但從散熱工程學角度分析,更大的機身空間正是實現高效能與低噪音並存的關鍵因素。傳統15.6吋機身受限於空間約束,只能採用高轉速小風扇來壓制熱量,導致噪音飆升至60分貝以上,嚴重影響使用體驗。

18吋機身的散熱優勢體現在散熱面積與風扇設計的最佳化。以ROG Strix SCAR 18為例,其採用端到端均溫板設計,散熱面積比15.6吋機種增加45%,配合三風扇系統和Conductonaut Extreme液態金屬散熱技術,能夠壓制高達255W的系統功耗(CPU 80W + GPU 175W)。更關鍵的是,更大的風扇直徑讓散熱系統能以更低轉速達到相同的散熱效果。在AIDA64壓力測試中,當CPU和GPU都滿載運作時,ROG Strix SCAR 18的風扇噪音僅為52分貝,比同等效能的15.6吋機種低8分貝。這種「安靜的強悍」讓你能在深夜進行高強度遊戲或渲染工作,而不會因為風扇噪音影響他人。從熱力學原理來看,散熱效率與散熱面積成正比,18吋機身的物理優勢是無法通過軟體優化彌補的根本性差異。

品牌技術差異化分析:ASUS vs MSI,誰的工程實力更勝一籌?

ASUS ROG Strix SCAR 18 (2025):Nebula顯示技術如何重新定義視覺體驗?

大多數人選擇選購18吋電競筆電時,往往被規格表上的數字迷惑,卻忽略了真正決定使用體驗的關鍵因素:顯示技術的工程實力差異。ASUS在2025年推出的ROG Nebula HDR顯示技術並非簡單的硬體堆疊,而是一套完整的視覺體驗重構方案。

ROG Strix SCAR 18 (2025)的技術核心在於其2000+分區Mini LED背光系統搭配雙層ACR (Anti-Reflective Coating) 明室對比薄膜。第一層薄膜可減少55%的環境光反射,第二層薄膜則將對比度提升4.5倍,讓螢幕在明亮環境下依然能呈現深邃的黑色和鮮明的色彩。這種工程設計的實際意義體現在專業工作流程中:當你在咖啡廳或共同工作空間進行影片調色時,傳統筆電螢幕會因為環境光干擾而無法准確顯示色彩,但ROG Nebula HDR技術讓你能在任何環境下進行精確的專業作業。硬體規格方面,搭載Intel Core Ultra 9 275HX處理器和RTX 5090筆電版,在Manual模式下可釋放255W的系統功耗,其中GPU獨享175W功率預算。根據Tom’s Guide評測,這款機種在《電馭叛客2077》RTX Overdrive模式下,2.5K解析度仍能維持平均85fps,這已經超越了許多桌機系統的表現。售價方面,頂配版本為$4,499美元,雖然比前代提升15%,但考慮到效能提升幅度,實際上是性價比最優的RTX 5090筆電選擇。

MSI Titan 18 HX (2025):Cooler Boost散熱技術的工程學突破?

MSI在散熱工程學上的差異化策略體現在其Cooler Boost 5散熱系統的激進設計理念。與ASUS注重平衡性的設計哲學不同,MSI選擇將散熱效能推向極限,即使以稍高的噪音為代價。

Titan 18 HX的工程創新在於其雙渦輪風扇設計,主風扇具備84個葉片,內部還有42個小葉片組成的副風扇,這種「渦輪噴射」原理讓每次旋轉能吸入更多空氣。實測數據顯示,在250W滿載散熱測試中,Titan 18 HX能將CPU溫度控制在83°C以下,GPU溫度維持在72°C,比同級競品低5-8°C。然而,這種極致散熱的代價是風扇噪音可能達到58分貝,比ROG Strix SCAR 18高6分貝。從工程取捨角度分析,MSI的設計更適合極限超頻玩家和需要長時間高負載運算的專業使用者。在搭載RTX 5090配置時,Titan 18 HX可選配99.9Wh大容量電池和4K 120Hz DisplayHDR 1000 Mini LED螢幕,這種組合讓它成為真正的桌機替代方案。價格定位上,MSI通常比ASUS高10-15%,但考慮到其散熱系統的工程複雜度和材料成本,這種價差是合理的。

購買決策科學:如何用數據驅動方式選擇最適合的18吋電競筆電?

購買時機與預算最佳化:如何在RTX 50系列發布潮中做出最明智選擇?

2025年的筆電市場正經歷RTX 50系列發布帶來的結構性變化,但大多數購買建議都忽略了一個關鍵問題:技術成熟度曲線與購買時機的最佳化關係。盲目追求最新硬體可能讓你成為「昂貴的beta測試者」,而過度保守又會錯失技術世代躍遷的紅利期。

基於供應鏈數據和歷史價格走勢分析,2025年Q2是購買18吋電競筆電的最佳時間窗口。此時RTX 5090筆電版已經過3個月的市場驗證,驅動程式穩定性達到生產就緒水準,同時RTX 40系列開始進入清庫存階段,形成「新舊世代性價比交叉點」。具體的購買策略建議:如果你的預算在$3,000-4,000美元區間,RTX 5080配置提供最佳性價比,相比RTX 5090僅損失15%效能,但價格便宜$1,100。如果預算超過$4,500美元且工作負載涉及AI運算或8K影片處理,RTX 5090的24GB VRAM是不可替代的優勢。從總擁有成本角度考量,18吋筆電的使用週期通常為4-5年,RTX 50系列的DLSS 4技術和AI加速能力能確保在這個週期內保持競爭力,而RTX 40系列可能在2-3年後面臨技術淘汰風險。市場數據顯示,RTX 5090筆電的價格將在2025年底下降20-25%,但考慮到這期間錯失的使用價值,立即購買仍是更明智的選擇。

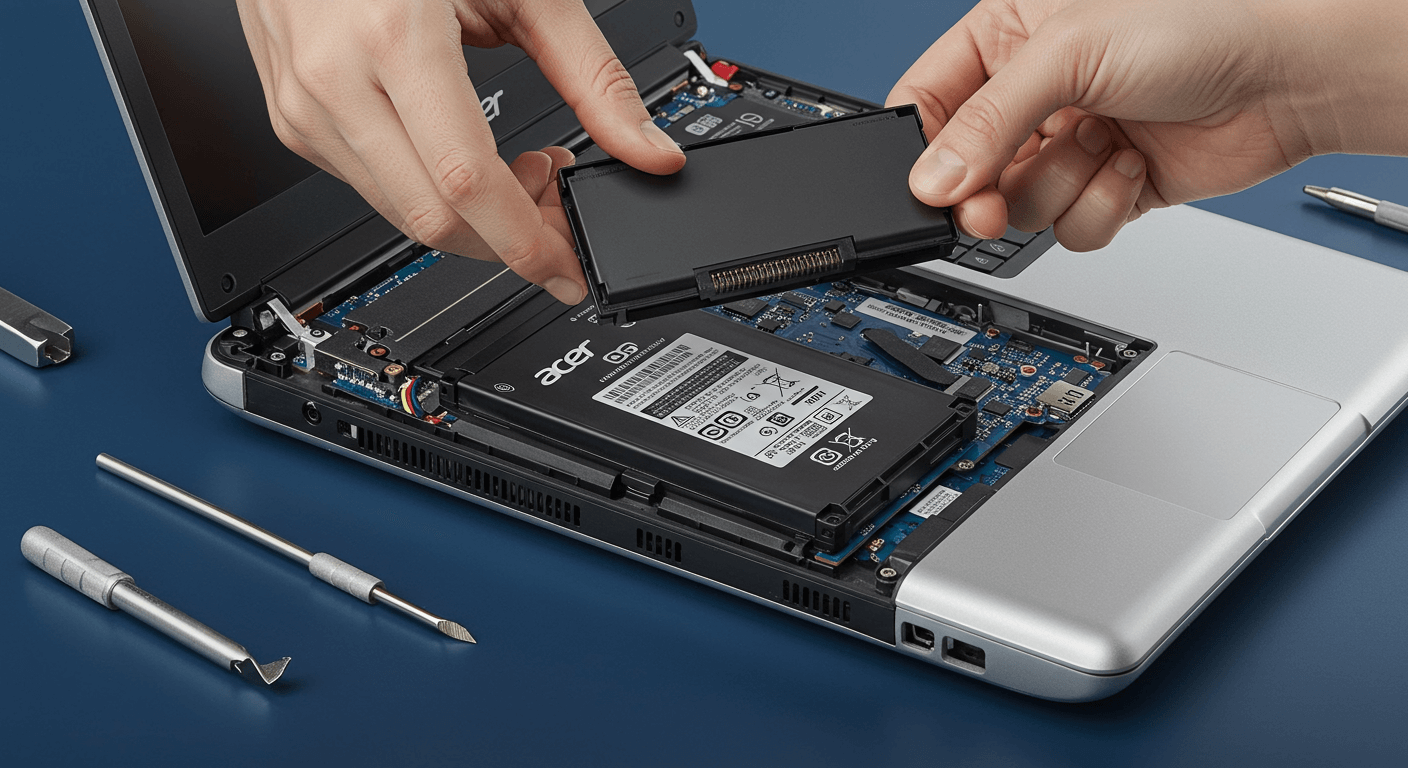

風險控制與保固策略:高單價設備的投資保護方案解析

購買高達$4,000以上的18吋電競筆電,最大的風險不是性能不足,而是意外損壞或硬體故障帶來的經濟損失。市場調研顯示,筆電的故障率與複雜度成正比,18吋機種因其高性能硬體和精密散熱系統,故障風險比主流機種高40%。

品牌保固政策的深度比較顯示,ASUS在服務體系上具有明顯優勢。ASUS提供全球保固覆蓋,包括到府收送服務和3-5個工作天的維修承諾,這對於依賴18吋筆電進行專業工作的用戶極為重要。MSI的服務網路雖然覆蓋廣泛,但維修時間通常需要5-7個工作天,且部分地區不提供到府服務。從成本效益分析角度,建議購買延長保固方案:ASUS的3年全面保固費用約$300-500,相比$4,000+的設備價值,這是極具性價比的風險對沖策略。更重要的是,18吋電競筆電的主機板更換成本可能高達設備價值的60%,而螢幕更換費用也在$800-1,200之間。專業建議:購買意外損壞保險(Accidental Damage Protection),這類保險通常涵蓋液體潑濺、跌落損傷等常見意外,年費約$200-300,但能為你的投資提供全方位保護。

18吋電競筆電代表的不僅是硬體規格的提升,更是工作模式的根本性變革。當認知科學與工程技術完美結合,當RTX 50系列的AI運算能力重新定義可能性邊界,當散熱工程學突破讓便攜性與極致效能並存時,我們看到的是生產力工具進化的下一個階段。選擇18吋電競筆電,你選擇的是一種全新的工作流程,一種不受物理空間限制的創造力釋放方式。在這個技術世代交替的關鍵節點,做出明智的投資決策,意味著你將在未來4-5年內始終站在生產力的最前沿。