你的筆電經常過熱嗎?別擔心!我們將帶你了解筆電散熱膏更換的頻率(高負載6-12個月,低負載12-24個月),教你透過CPU/GPU溫度監控和散熱膏狀態檢測,判斷是否需要更換。更重要的是,我們提供5步驟的DIY更換教學,包含工具準備、清潔步驟、3種塗抹方法和安裝技巧,以及3種主流散熱膏的特性比較和選購建議,讓你輕鬆解決筆電過熱問題,提升效能!

筆電散熱膏更換頻率:高低負載下,多久換一次才最佳?

筆電散熱膏更換週期:高負載6-12個月,低負載12-24個月

筆電用久了,你是不是也覺得它越來越燙,甚至開始變慢了? 這很可能是散熱膏在作祟!散熱膏乾掉或失效,會讓CPU和GPU散熱不良,長期下來,不僅影響效能,還可能縮短筆電壽命,讓你花大錢買的筆電提早報銷…

別擔心,其實解決方法很簡單,就是定期更換散熱膏! 更換頻率主要取決於你的使用習慣。如果你是遊戲玩家或影音創作者,經常讓CPU和GPU在高溫下運作,建議每6-12個月更換一次。如果是文書處理或網頁瀏覽等輕度使用者,可以延長到12-24個月。

不同材質的散熱膏在高溫下的表現也不同:

- 含銀散熱膏:像Arctic Silver 5,雖然導熱效果好,但在高負載下(CPU 95°C)可能3個月就乾裂,散熱效率大打折扣。

- 液態金屬散熱膏:Thermal Grizzly Conductonaut導熱效果極佳,但長期使用可能會腐蝕鋁製散熱器,建議搭配銅製散熱器。

- 矽脂散熱膏:Noctua NT-H1在高負載下表現穩定,但導熱效率比前兩者稍遜一籌。

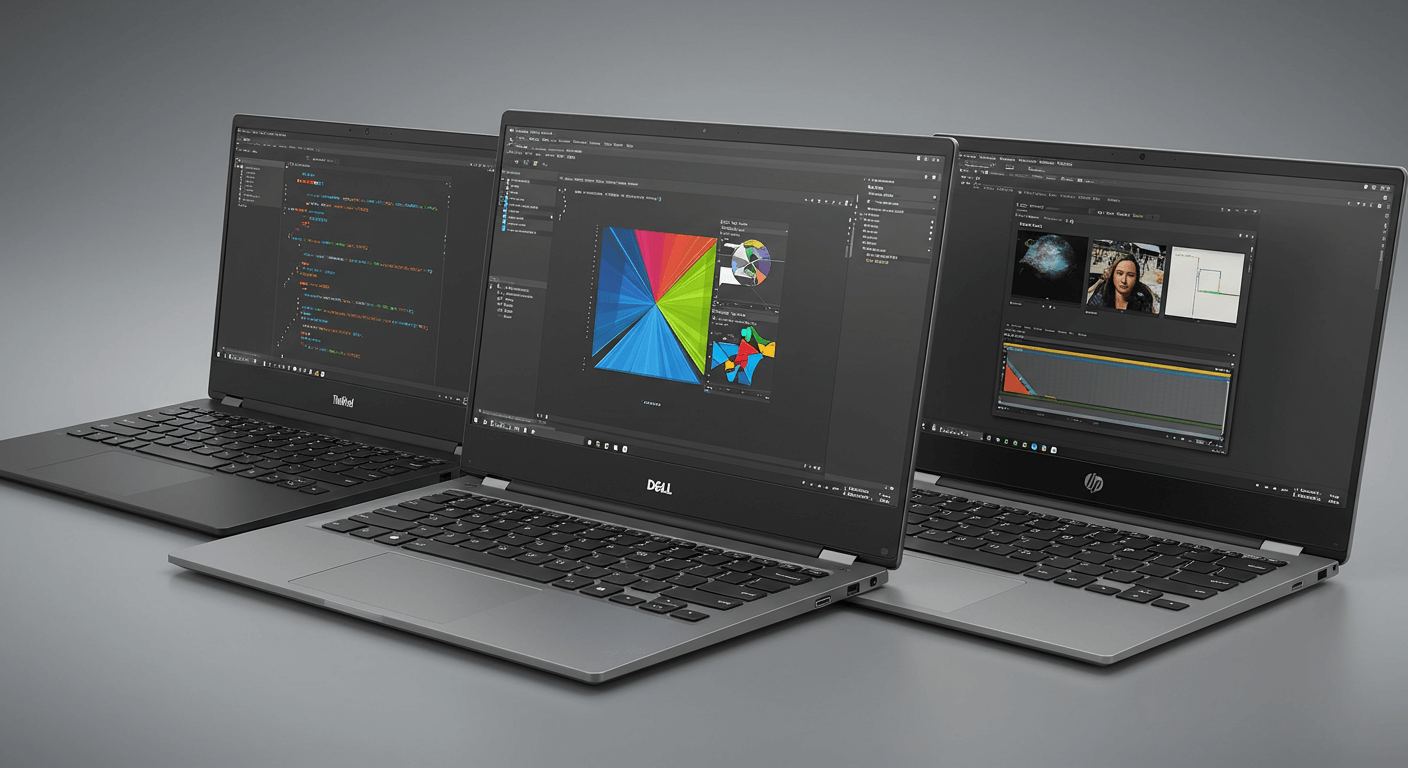

舉個例子,如果你是影音創作者,用Adobe Premiere Pro剪4K影片,建議每6個月換一次散熱膏,而且要選導熱係數在8W/mK以上的產品,像是Gelid GC-Extreme。如果是學生,只是用筆電上網課、寫報告,那就可以選Arctic MX-4這種,12-18個月換一次也OK。 另外,如果你的筆電常常放在不通風的地方,就算只是輕度使用,也最好縮短更換週期到12個月。

Cooler Master在2025年做的實驗室數據顯示,MasterGel Maker在高負載(CPU持續90°C以上)的環境下,有效導熱時間只有8個月,導熱係數會衰減15%;但在低負載(CPU溫度低於60°C)的環境下,有效導熱時間可以長達20個月,導熱係數只會衰減5%。

了解了更換頻率後,另一個重點就是如何判斷散熱膏是不是真的該換了。別急,我們接著看下去!

不同使用情況下,散熱膏的更換週期有所不同,具體如下:

| 使用情況 | 更換週期 |

|---|---|

| 高負載(遊戲、影音創作) | 6-12個月 |

| 低負載(文書處理、網頁瀏覽) | 12-24個月 |

| 高負載(CPU持續90°C以上)MasterGel Maker | 8個月 |

| 低負載(CPU溫度低於60°C)MasterGel Maker | 20個月 |

散熱膏該換了嗎?溫度飆高、效能下降3大徵兆

散熱膏失效最直接的訊號,就是CPU或GPU溫度飆高,導致筆電效能下降。 溫度過高會讓你的遊戲畫面卡頓、程式崩潰,甚至讓筆電跑起來像老牛拖車一樣慢,嚴重影響使用體驗…

要解決這個問題,除了定期更換散熱膏外,更重要的是學會監控溫度,及時發現問題。 你可以用軟體來監控CPU和GPU的溫度,觀察待機和高負載下的溫度。一般來說,CPU待機溫度應該低於45°C,GPU待機溫度應該低於50°C。在高負載下,CPU溫度不應該超過85°C,GPU溫度不應該超過80°C。如果超過這些範圍,那很可能就是散熱膏該換了。當然,不同品牌筆電的正常溫度範圍可能略有不同,但如果超出參考值10°C以上,就得特別注意了。

效能下降的具體表現包括:

- 遊戲卡頓:畫面不流暢,幀數明顯降低。如果幀數從60 FPS掉到30 FPS以下,而且CPU或GPU溫度超過90°C,那八九不離十就是散熱膏的問題。

- 程式崩潰:程式用到一半突然當掉或直接關閉。像是用Adobe Photoshop處理大圖時,如果頻繁崩潰或停止回應,而且CPU溫度一直超過95°C,那絕對要考慮換散熱膏。

- 運行速度變慢:開個程式或跑個任務都要等很久。

針對不同的作業系統,你可以用這些軟體來監控溫度:

- Windows系統:HWMonitor可以提供詳細的硬體溫度監控;MSI Afterburner除了監控溫度,還可以調整GPU頻率和風扇轉速。

- macOS系統:iStat Menus可以直接在選單列顯示CPU、GPU溫度;TG Pro則提供更詳細的硬體資訊和風扇控制。

- Linux系統:Psensor可以監控CPU、GPU等多個感測器的溫度,而且還可以自定義警報。

散熱膏更換判斷:2大檢測方法,避免筆電效能下降

監控軟體幫我們掌握了溫度的數據,但要更準確判斷,還需要更進一步的檢測方法,才能確保散熱系統維持最佳狀態。

CPU/GPU溫度監控:壓力測試與4款晶片溫度參考值

筆電散熱出問題,最明顯的就是效能下降,但要怎麼確定是不是散熱膏的問題呢? 溫度升高、頻繁降頻,這些都可能導致遊戲卡頓、程式崩潰,甚至讓你的筆電提早報銷。別讓小小的散熱膏,毀了你昂貴的筆電!

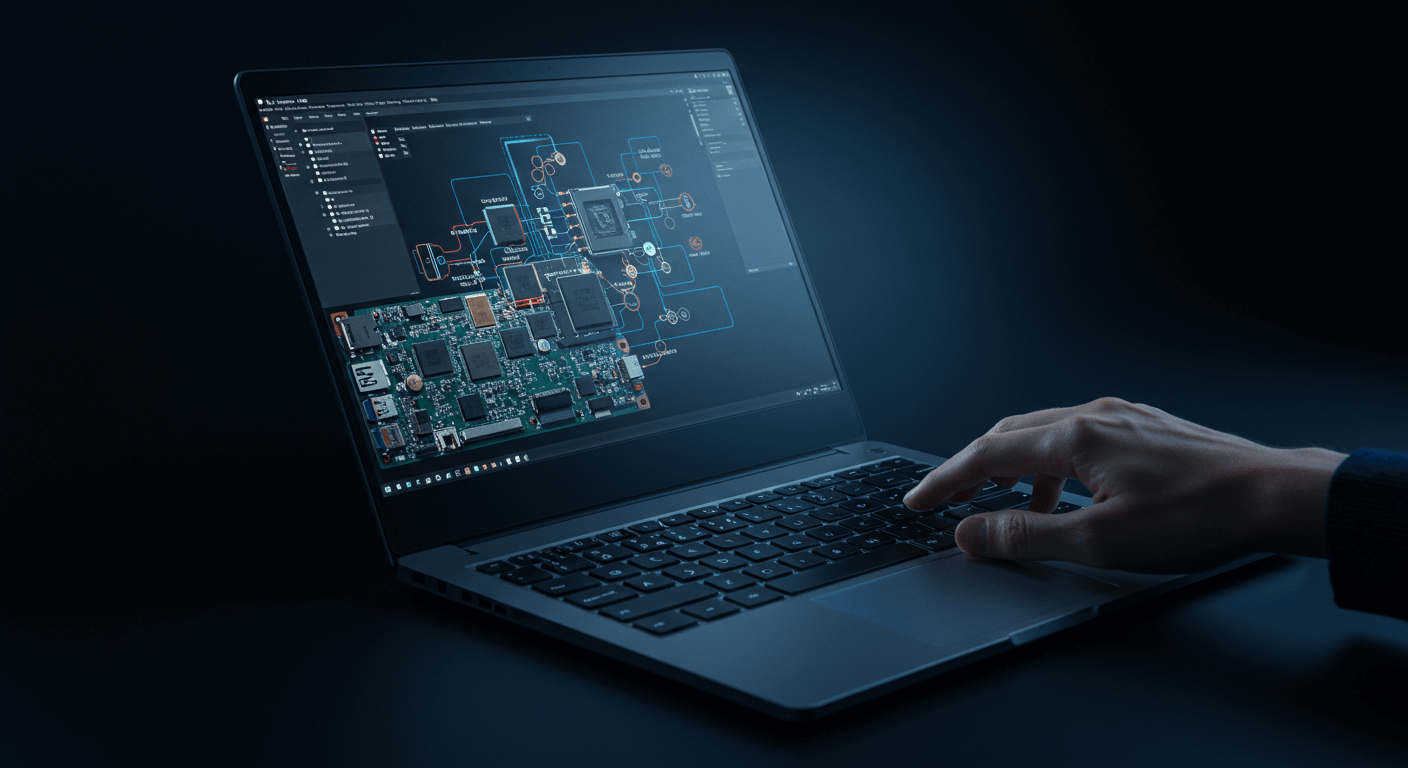

想精準掌握筆電散熱效能,可以試試「CPU/GPU溫度監控與壓力測試」。透過壓力測試軟體模擬高負載運行,像是Prime95 (CPU) 和 FurMark (GPU),同時監控溫度變化,就能找出問題所在。

- 壓力測試軟體:

- 使用最新版本的Prime95 (版本30.9 build 8) 進行CPU壓力測試,可從官方網站GIMPS下載。在測試選項中,選擇’Small FFTs’模式,並勾選’Run FFTs in place’以最大化CPU負載。

- FurMark (版本1.37.0.0) 則可從Geeks3D下載,GPU壓力測試時,建議選擇1920×1080解析度,開啟8x MSAA,並勾選’Extreme burning mode’以模擬最嚴苛的遊戲環境。

- 測試前,請確保已安裝最新版本的NVIDIA GeForce Game Ready驅動程式(版本551.86)或AMD Software: Adrenalin Edition驅動程式(版本24.3.1),以獲得最佳測試效果。

- 不同品牌CPU/GPU的溫度參考值:

- Intel Core i7-12700H在Prime95 Small FFTs測試中,持續運行5分鐘的理想溫度範圍為75-85°C,超過95°C可能導致降頻和性能下降10-15%。

- AMD Ryzen 7 6800H在相同測試條件下,建議溫度不超過90°C,超過98°C可能導致系統不穩定甚至死機。

- NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop在FurMark Extreme burning mode測試中,理想溫度為70-80°C,超過87°C可能導致遊戲幀數下降20-30%。

- AMD Radeon RX 6600M在相同測試條件下,建議溫度不超過85°C,超過92°C可能導致畫面撕裂或驅動程式崩潰。

- 降頻現象的判斷標準:

- 使用Intel XTU或AMD Ryzen Master等軟體監控CPU頻率,若在壓力測試過程中,CPU頻率從預設的4.5GHz (Intel) 或4.2GHz (AMD) 頻繁降至3.5GHz以下,則表示出現明顯降頻。

- 使用GPU-Z監控GPU頻率,若GPU頻率從預設的1.7GHz (NVIDIA) 或2.0GHz (AMD) 頻繁降至1.2GHz以下,則表示GPU出現降頻。降頻會導致遊戲幀數明顯下降,例如《電馭叛客2077》在1080p高畫質設定下,可能從60fps降至40fps以下,影響遊戲體驗。

除了監控溫度,直接觀察散熱膏的狀態也是個好方法。接下來,我們來看看怎麼判斷散熱膏是不是真的該換了。

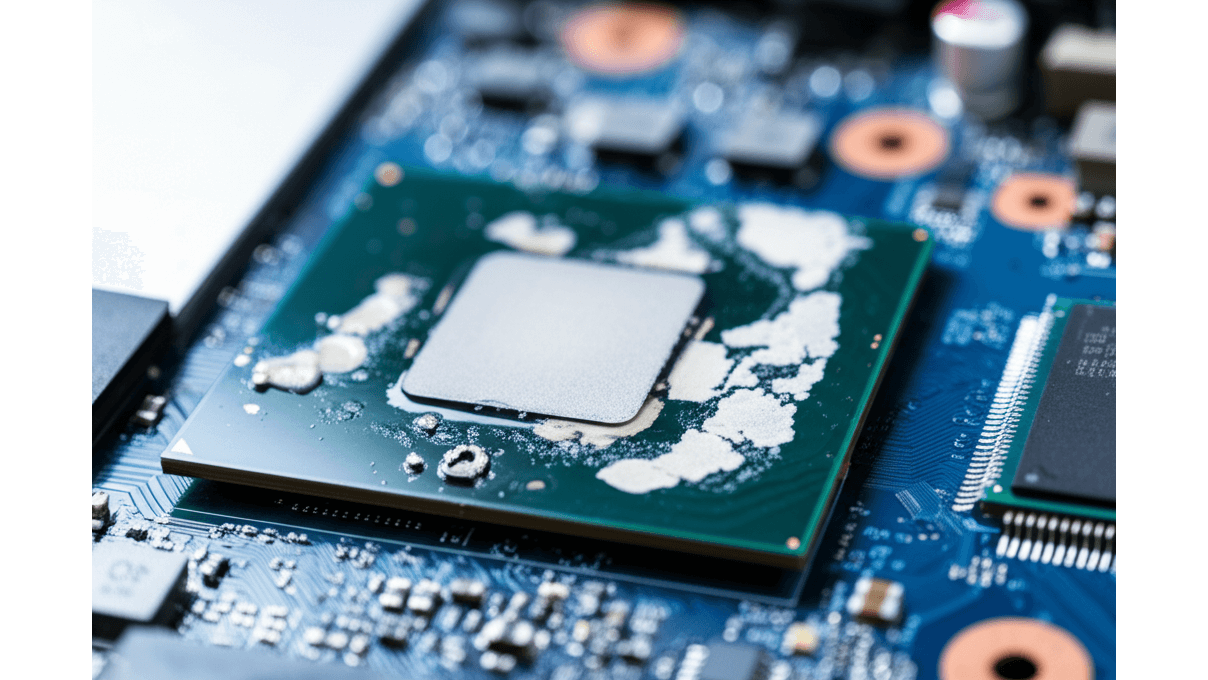

散熱膏狀態檢測:乾裂、硬化、粉末化3大警訊

光看數據還不夠,有時候眼見為憑更重要!散熱膏乾掉、硬化,就像變質的食物一樣,擺在那邊也沒用。 散熱膏失效會讓散熱效果大打折扣,CPU/GPU長期處於高溫,輕則影響效能,重則直接燒壞,損失慘重。

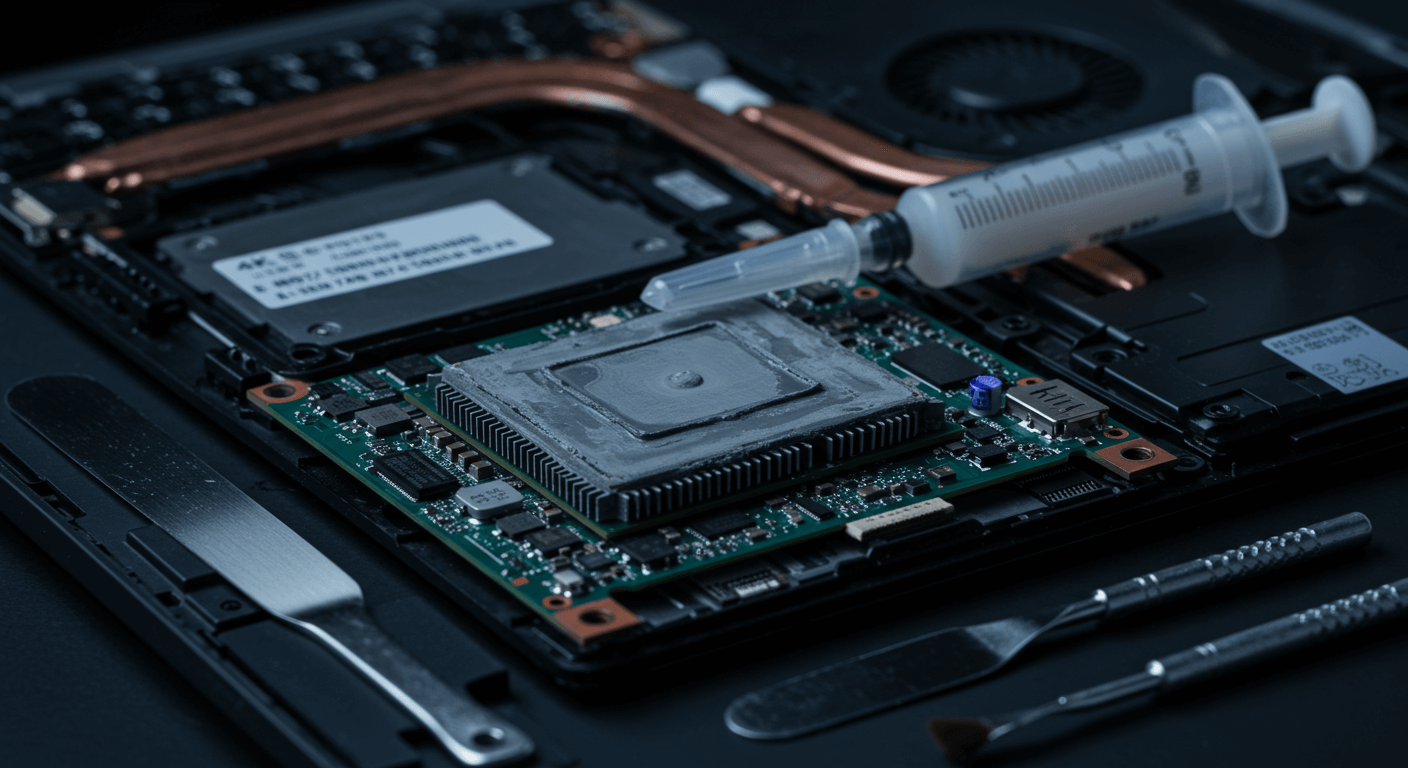

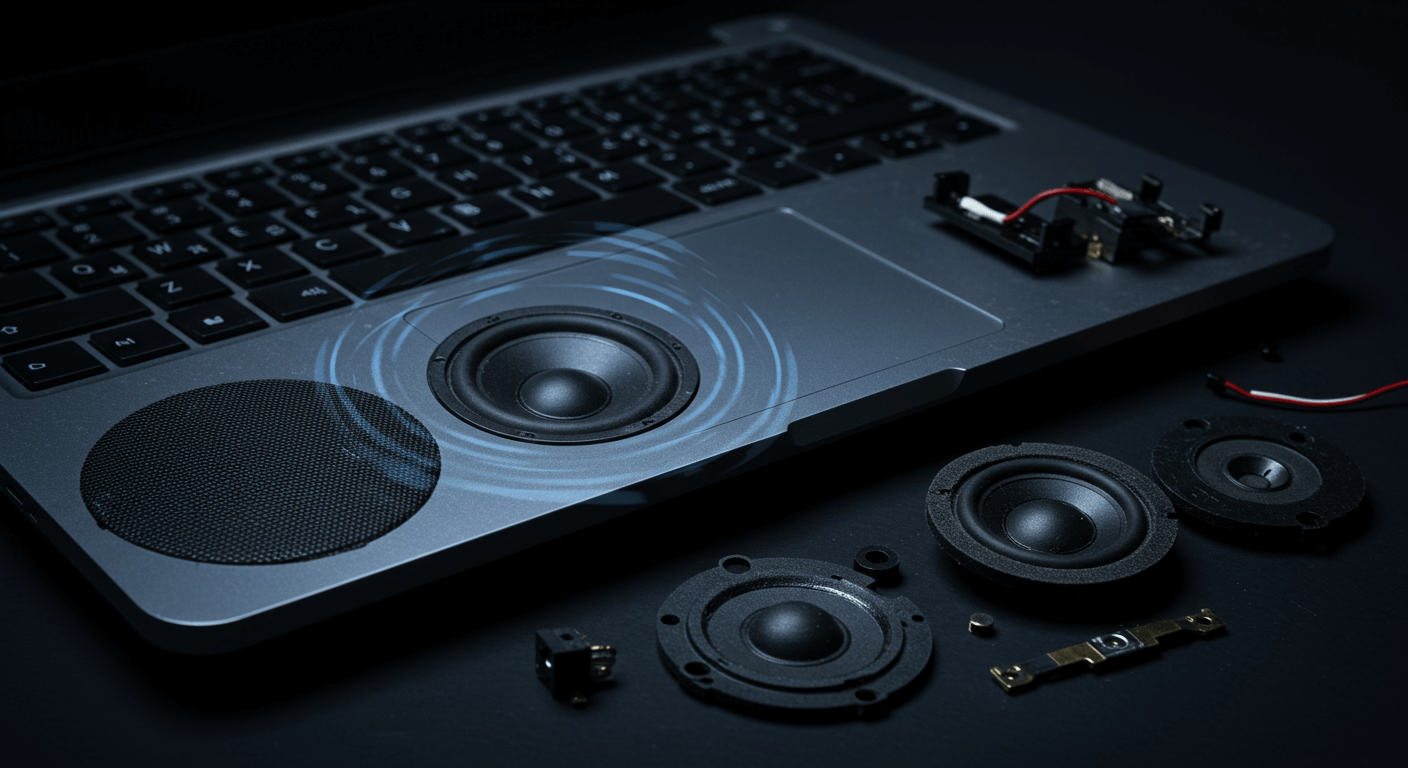

想知道散熱膏是不是該換了,最直接的方法就是「觀察散熱膏狀態」。拆開散熱器,看看裡面的散熱膏有沒有乾裂、硬化或粉末化,這些都是警訊!

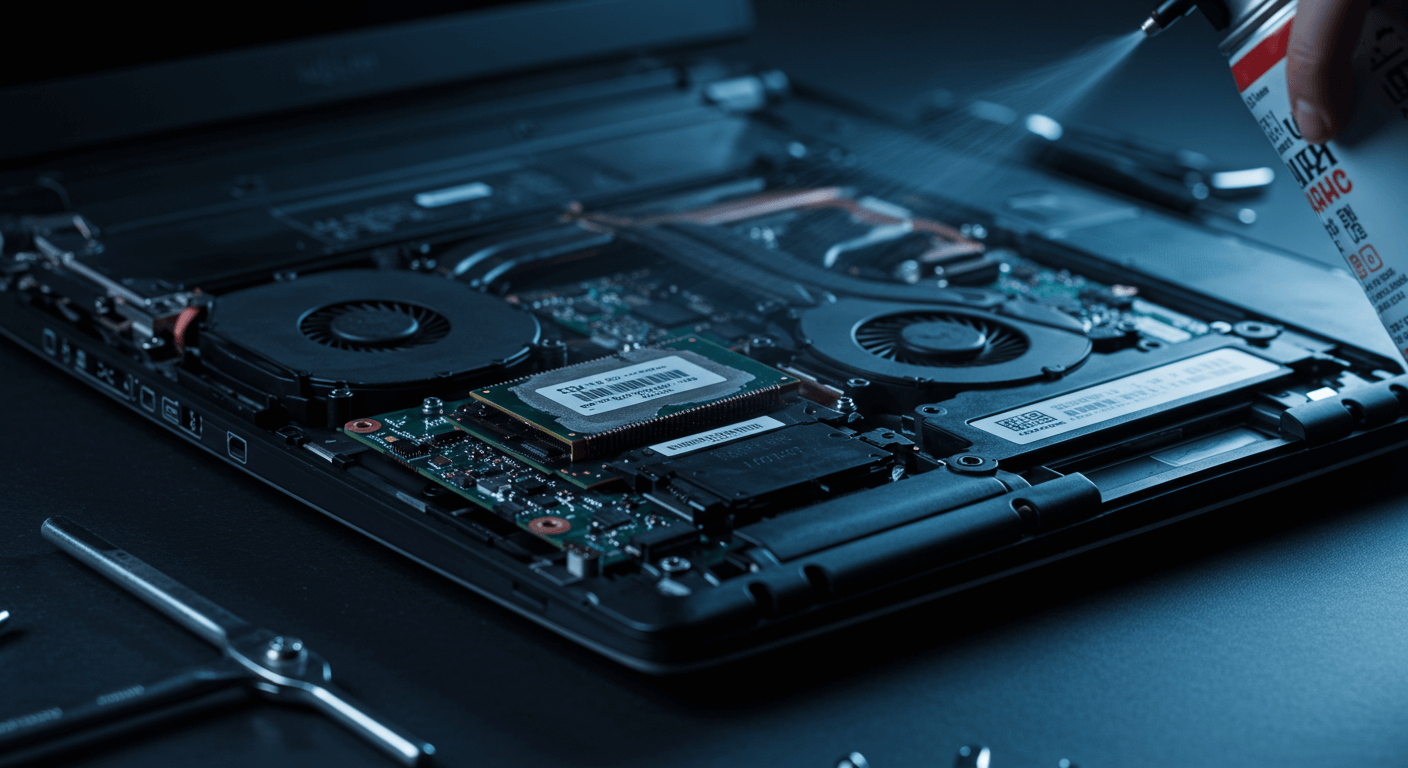

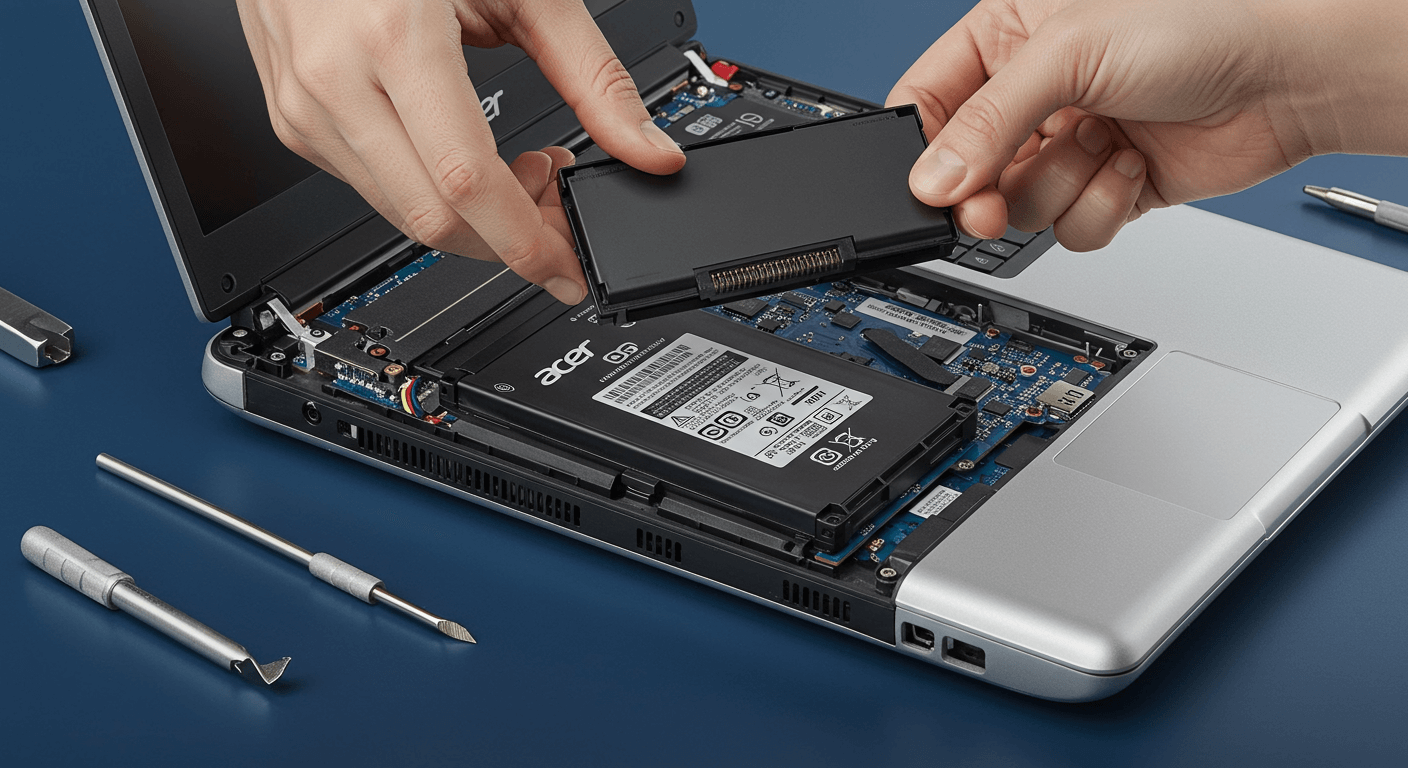

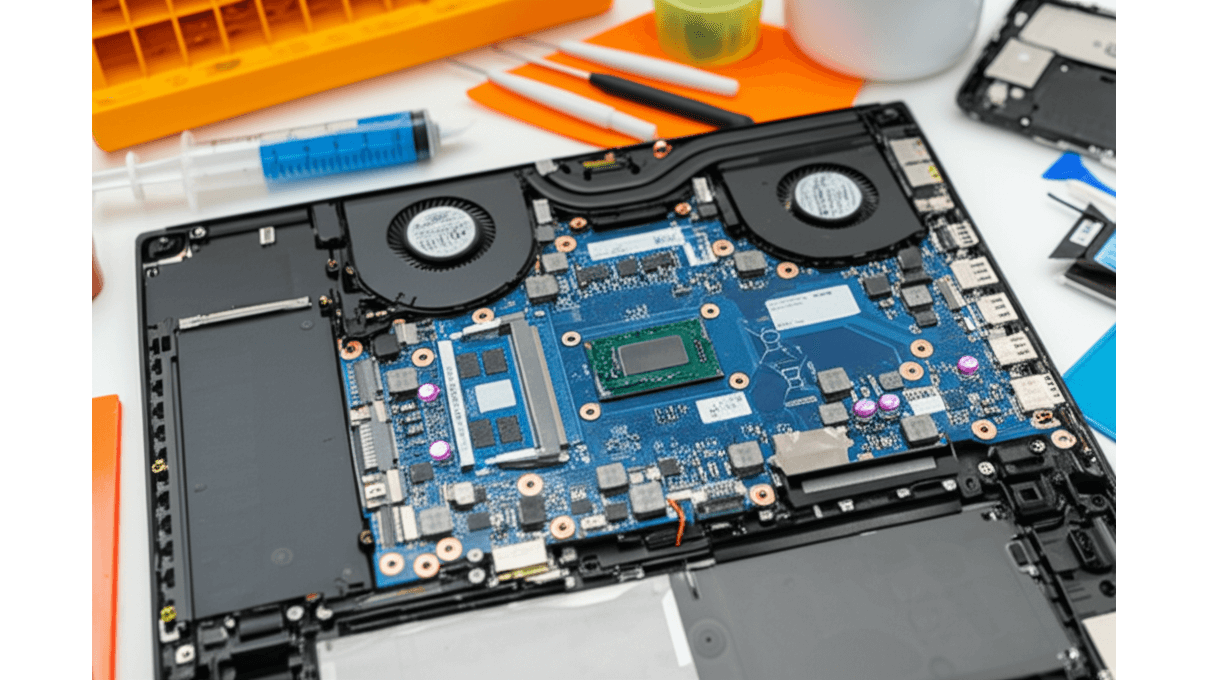

首先,必須安全拆卸散熱器。務必先關閉筆電電源並移除電池,以防止靜電損壞。使用防靜電手套和腕帶,可有效避免靜電釋放。使用適當尺寸的螺絲刀(例如PH0或PH1)小心鬆開螺絲,按照對角線順序鬆開,以確保壓力均勻釋放。例如,ASUS ROG Zephyrus系列的散熱器通常採用螺絲固定方式。拆卸時,輕輕扭轉散熱器,避免直接拉扯,以免損壞CPU或GPU。記錄螺絲位置,建議使用手機拍照記錄。

觀察散熱膏,若出現以下情況,則需要更換:

- 乾裂: 散熱膏表面出現明顯裂紋,類似乾涸的泥土,失去原有的光澤和均勻性。例如,Arctic MX-4散熱膏在使用2年後,若長期處於高溫環境下,容易出現乾裂現象。

- 硬化: 散熱膏變得堅硬,失去彈性,用手指按壓無法產生形變。例如,Cooler Master MasterGel Maker散熱膏在使用3年後,可能出現硬化現象。

- 粉末化: 散熱膏變成粉末狀,輕輕觸摸即會散開,失去導熱能力。例如,Thermal Grizzly Kryonaut散熱膏若長期接觸空氣,容易出現粉末化現象。

這些狀態都表示散熱膏的導熱性能已大幅下降,導致散熱效果變差,進而影響筆電的穩定性和壽命。更換散熱膏能有效改善散熱問題,降低CPU/GPU溫度。

DIY換散熱膏:5步驟完整教學,輕鬆解決筆電過熱

看來你已經知道怎麼判斷散熱膏該不該換了。接下來,我們就來手把手教你如何更換散熱膏,其實DIY一點都不難!

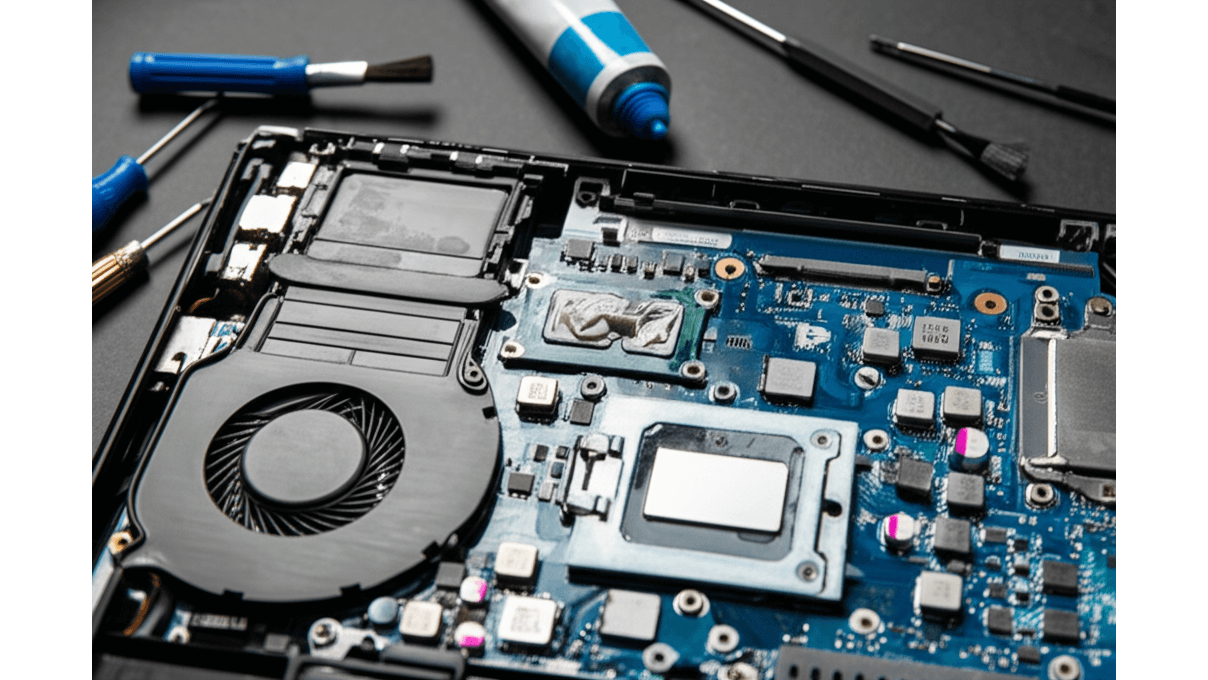

換散熱膏前準備:5種工具+5步驟清潔,打造完美散熱基礎

更換散熱膏前沒做好準備,就像大廚沒食材一樣,再好的技術也沒用。 缺少工具不僅會讓你手忙腳亂,還可能因為靜電或清潔不徹底而影響散熱效果,甚至損壞筆電。想像一下,好不容易拆開筆電,卻發現少了螺絲刀或清潔劑,那種無奈感…

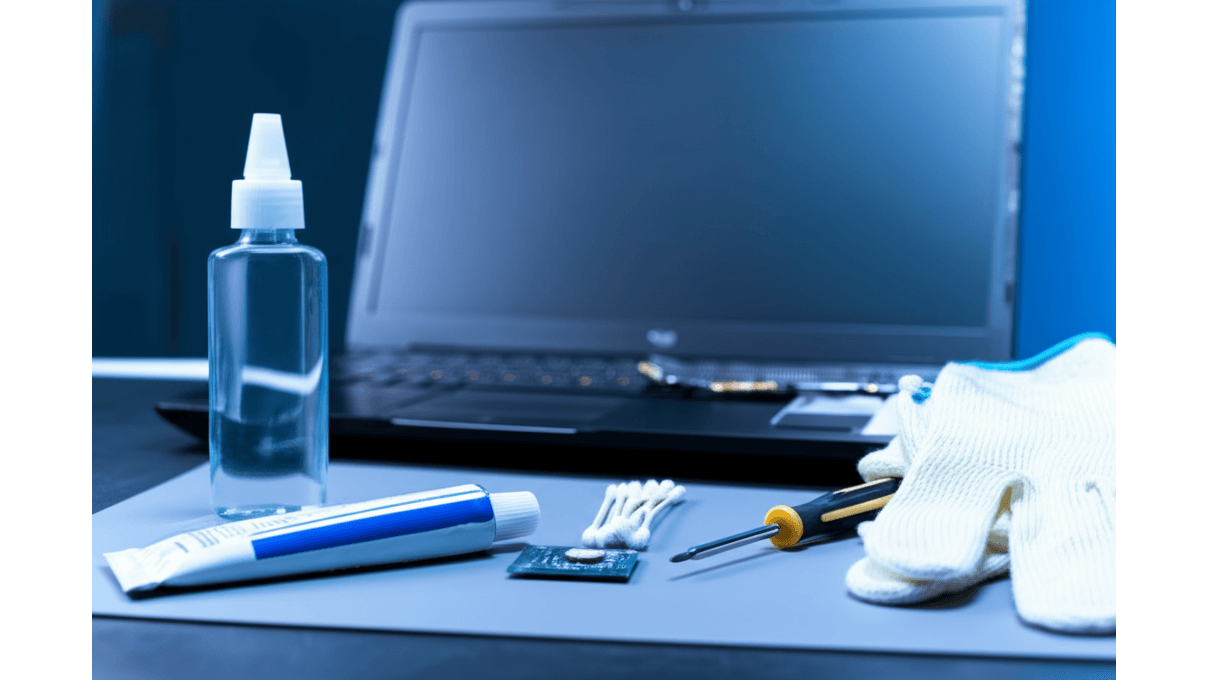

只要事先準備好以下工具,就能輕鬆搞定散熱膏更換。 你需要高品質散熱膏、異丙醇(濃度 90% 以上,用來清潔的)、棉花棒或無塵布、十字螺絲刀(用來拆螺絲)、以及防靜電手套(保護你的寶貝筆電)。這些工具能避免靜電損壞,並提供最佳清潔效果,幫你打造完美散熱基礎。

準備工具的建議:

- 高品質散熱膏:像是 Arctic MX-4 (4g裝,約250元,導熱係數8.5 W/mK) 或是 Noctua NT-H1 (3.5g裝,約350元,導熱係數4.5 W/mK) 都是不錯的選擇。

- 異丙醇:建議買濃度99.9%的工業級異丙醇(500ml,約150元),清潔效果更好。

- 十字螺絲刀:記得根據你的筆電散熱器螺絲規格,選擇PH0或PH1型號。

- 防靜電手套:選購符合EN 1149-5標準的防靜電手套(一雙約50元),保護更全面。

清潔舊散熱膏的詳細步驟:

- 首先,一定要斷電並移除電池,避免靜電損壞。

- 用棉花棒或無塵布沾取少量異丙醇,輕輕擦拭CPU/GPU表面。如果舊的散熱膏太硬,可以用吹風機低溫加熱30秒軟化一下。

- 如果還有清不掉的,可以用塑膠刮刀輕輕刮除,千萬不要用金屬工具喔!

- 再次用沾有異丙醇的棉花棒或無塵布擦拭表面,直到完全清潔。

- 最後,靜置5-10分鐘,確保異丙醇完全揮發。

萬事俱備,只欠東風!現在我們已經把工具準備好,也把舊的散熱膏清乾淨了。接下來,就是重頭戲:塗抹新的散熱膏。

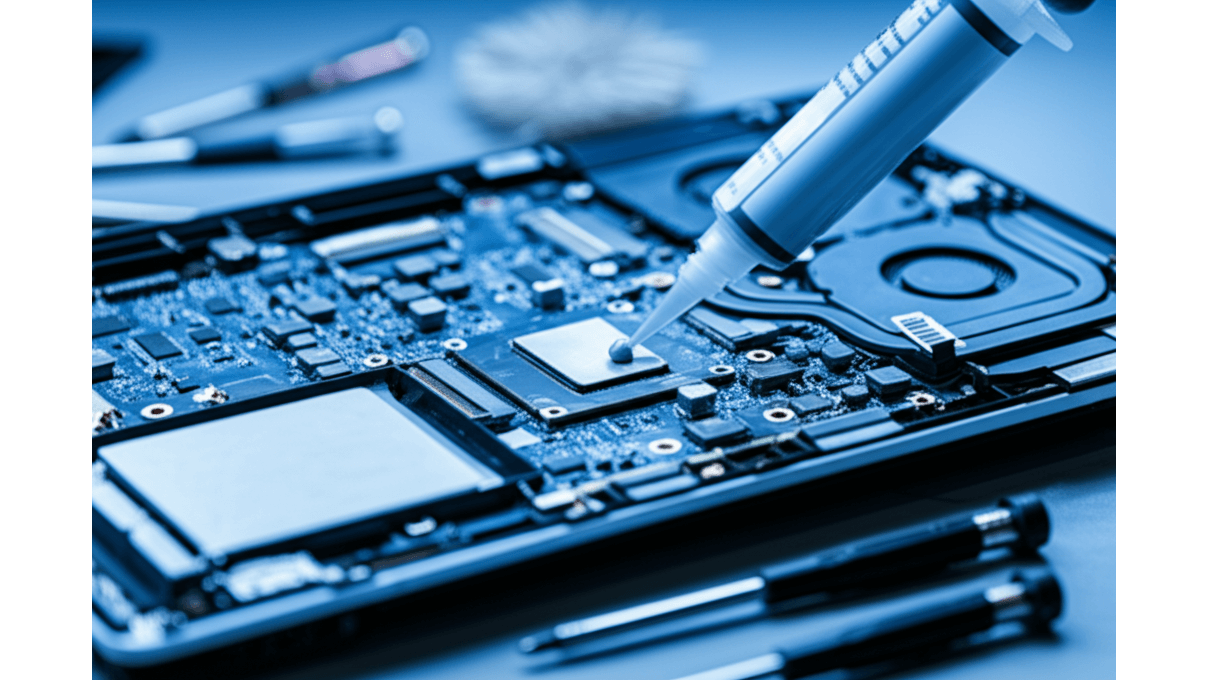

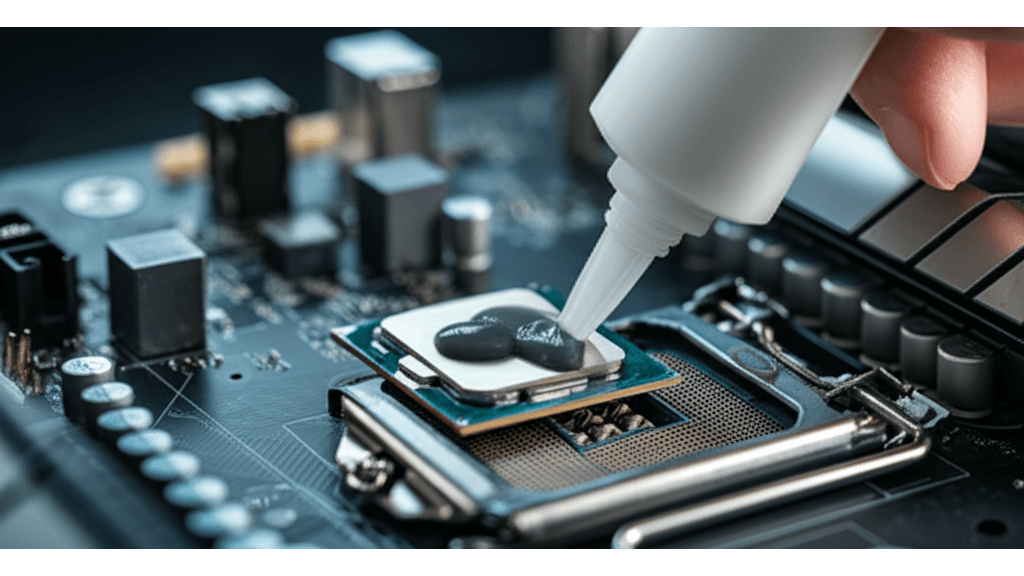

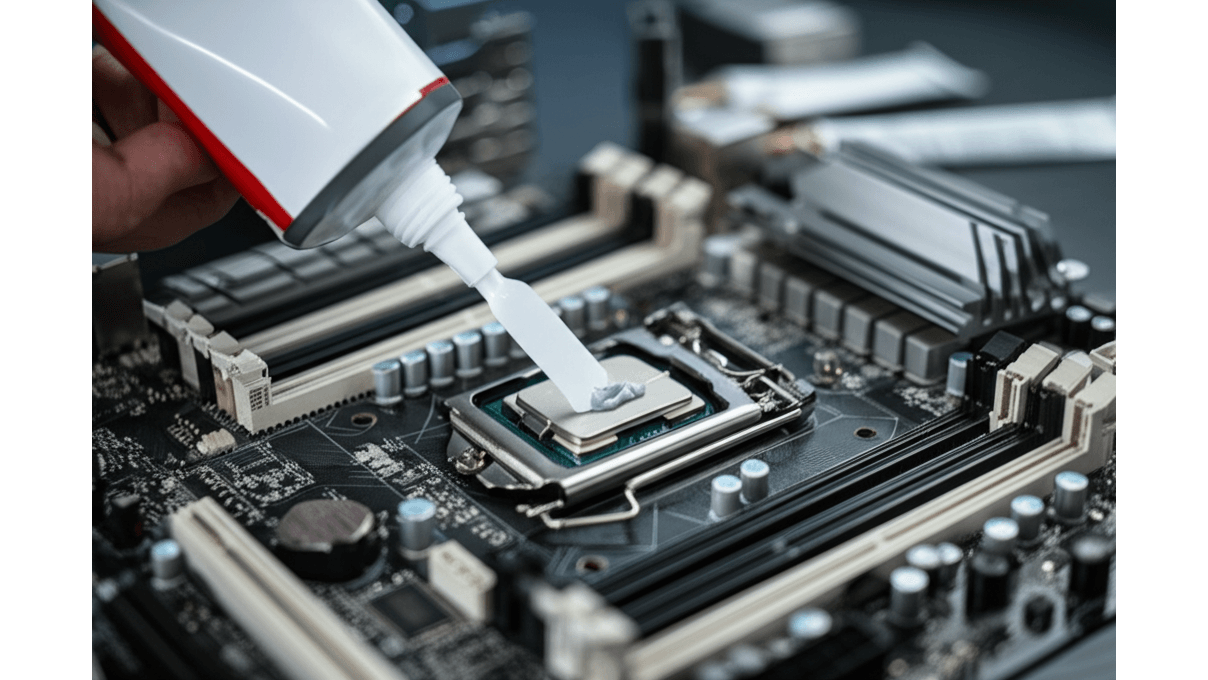

3種塗抹法+4步驟安裝:確保最佳散熱效果,避免筆電過熱

散熱膏塗不好,就像化妝打底沒做好,再好的散熱器也發揮不出效果。 塗太少會導致散熱不良,塗太多又可能溢出造成短路,影響筆電的穩定性。想像一下,辛辛苦苦換了散熱膏,結果溫度反而更高,甚至燒壞零件,那可就得不償失了…

掌握正確的塗抹技巧,就能確保最佳散熱效果。 常見的塗抹方式有三種:點塗法、線塗法和塗抹法。選擇哪種方法,取決於你的CPU/GPU類型。

- 點塗法: 適合小型晶片,像是Intel Atom系列CPU。在CPU/GPU中央點一小滴(約4mm直徑)散熱膏,然後靠散熱器的壓力讓它均勻擴散。這種方法適合散熱器底座比較平整的情況。

- 線塗法: 適合長方形晶片,像是AMD Ryzen系列CPU。沿著晶片長邊擠一條細線(約2mm寬),確保散熱器的壓力能均勻分散,避免散熱膏都擠到中間。

- 塗抹法: 適合大型晶片,像是NVIDIA GeForce RTX系列GPU。把散熱膏均勻塗抹在晶片表面,厚度大概0.1mm,可以用塑膠刮刀或指套輔助,確保表面完全覆蓋而且沒有氣泡。如果你是新手,建議先在舊主機板上練習一下。

重新安裝散熱器時,一定要確保散熱器跟CPU/GPU表面緊密貼合。

- 對準螺絲孔位: 先把散熱器對準CPU/GPU周圍的螺絲孔位,確保完全對齊。

- 鎖緊螺絲: 按照對角線順序,分階段慢慢加力,避免單邊壓力太大導致晶片損壞。建議用扭力螺絲刀,把鎖緊力道控制在0.6-0.8Nm之間。如果沒有扭力螺絲刀,可以分四次鎖緊,每次旋轉90度。

- 檢查散熱器: 安裝好之後,檢查散熱器有沒有穩固,有沒有鬆動,然後確認風扇運轉是不是正常。如果風扇沒轉,檢查一下電源線有沒有接好。

- 壓力測試: 開機之後,用AIDA64或HWMonitor之類的軟體監控CPU/GPU溫度。如果溫度太高(超過90°C),要馬上關機檢查散熱器是不是裝對了。如果是高階筆電,建議找專業維修人員幫忙。

散熱膏選購:3種主流類型、導熱係數與適用場景

在確認散熱器安裝穩固後,接下來要面對另一個難題:市面上這麼多散熱膏,到底該怎麼選,才能讓筆電降溫有感呢?

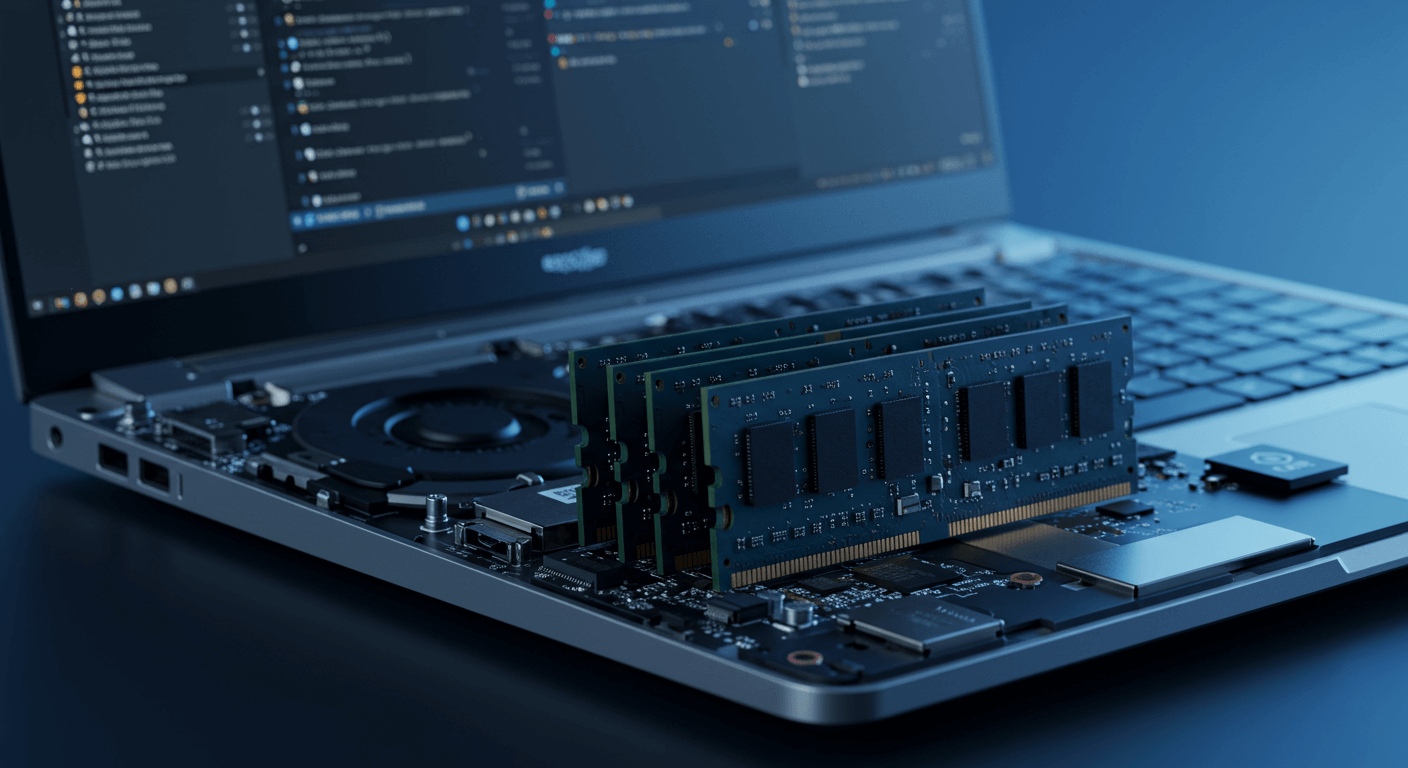

3種散熱膏特性比較:矽脂、液態金屬、陶瓷,哪款適合你?

散熱膏沒選對,再好的散熱器也白搭! 市面上散熱膏種類繁多,價格、效能參差不齊,隨便買一隻,可能不僅浪費錢,還讓你的筆電持續過熱,導致效能下降、甚至硬體損壞,真的是欲哭無淚…

選對散熱膏其實不難! 首先要了解不同種類散熱膏的特性。

- 矽脂散熱膏: 價格親民,導熱性能中等(約3-8 W/m·K),適用於大多數日常使用情境。優點是容易塗抹,且不具導電性,安全性較高。選購時可考慮Arctic MX-4或Cooler Master MasterGel Pro等品牌。

- 液態金屬散熱膏: 擁有極高的導熱性能(約20-80 W/m·K),能顯著降低CPU或GPU溫度,適合追求極致散熱效果的遊戲玩家或專業使用者。但液態金屬具有導電性,若不慎溢出可能導致硬體短路損壞,使用時務必小心。建議選購Thermal Grizzly Conductonaut或Coollaboratory Liquid Ultra等產品,並搭配非鋁製散熱器使用,避免產生腐蝕。

- 陶瓷散熱膏: 適用於-40°C至200°C的溫度範圍,使用壽命可達3-5年,導熱性能介於矽脂和液態金屬之間,適合對散熱有一定要求但又不想頻繁更換的使用者。例如,Cooler Master MasterGel Maker在長時間高負載運作下,仍能保持穩定的散熱效果,在momo購物網-Cooler Master官方旗艦店售價約350元。

不同散熱膏特性比較:

- 矽脂散熱膏:適用於-50°C至180°C的溫度範圍,一般使用壽命為1-2年,適合日常辦公和輕度遊戲情境。例如,Arctic MX-4在室溫25°C下,使用一年後導熱性能衰減不超過5%,在蝦皮購物-Arctic旗艦店售價約250元。日常辦公情境下,使用Arctic MX-4,CPU溫度從原來的70°C降低到65°C。

- 液態金屬散熱膏:適用於10°C至80°C的溫度範圍,長期使用可能腐蝕鋁製散熱器,建議搭配銅或鎳製散熱器,且需每6-12個月重新塗抹,適合超頻玩家和專業工作站。例如,Thermal Grizzly Conductonaut在極限超頻環境下,可將CPU溫度降低8-12°C,在PChome 24h購物-Thermal Grizzly旗艦店售價約600元。遊戲情境下,使用Thermal Grizzly Conductonaut,GPU溫度從原來的85°C降低到75°C,遊戲幀數提升10-15%。

了解不同散熱膏的特性後,下一個問題來了:導熱係數是不是越高越好?這觀念其實不太完整,魔鬼藏在細節裡!

以下是三種散熱膏的特性比較:

| 特性 | 矽脂散熱膏 | 液態金屬散熱膏 | 陶瓷散熱膏 |

|---|---|---|---|

| 導熱性能 | 約3-8 W/m·K | 約20-80 W/m·K | 介於矽脂和液態金屬之間 |

| 溫度範圍 | -50°C至180°C | 10°C至80°C | -40°C至200°C |

| 使用壽命 | 1-2年 | 需每6-12個月重新塗抹 | 3-5年 |

| 導電性 | 不具導電性 | 具有導電性 | – |

| 適用情境 | 日常辦公和輕度遊戲 | 超頻玩家和專業工作站 | 對散熱有一定要求但又不想頻繁更換 |

散熱膏選購迷思:導熱係數高就夠了嗎?4個關鍵因素影響散熱效果

你是不是也覺得,導熱係數越高,散熱效果就一定越好? 如果只看導熱係數,很可能掉入廠商的行銷陷阱!花大錢買了高係數散熱膏,結果散熱效果卻不如預期,白花冤枉錢不說,還讓筆電繼續受熱…

導熱係數只是參考指標之一。 選購時應考慮實際需求,導熱係數並非唯一決定散熱效果的因素,散熱膏的厚度、塗抹均勻度、與散熱器接觸面的貼合度等都會影響散熱效果。例如,即使使用導熱係數高達12.5 W/m·K的散熱膏,如果塗抹過厚或有氣泡,實際散熱效果可能還不如塗抹均勻的導熱係數為8.5 W/m·K的散熱膏。

除了導熱係數,還需注意以下因素:

- 黏稠度:影響塗抹難易度和貼合度,建議選擇容易塗抹且不易流動的產品。

- 耐久性:散熱膏的壽命會影響散熱效果的穩定性。高品質的散熱膏能維持較長時間的效能。選購時可參考產品的長期穩定性測試報告。例如,Thermalright TF-X散熱膏在經過1000小時高溫老化測試後,導熱性能衰減不超過3%。

- 絕緣性:避免選購導電性散熱膏,以防止短路風險。

- 適用範圍:選購前應確認產品規格。

根據預算,可選擇:

- 預算有限:Arctic MX-4或Cooler Master MasterGel Pro (8.5-9 W/m·K,價格約200-300元)。

- 追求極致散熱:Thermal Grizzly Kryonaut或Coollaboratory Liquid Ultra (12.5-80 W/m·K,價格約500-800元)。

- 中等預算:Noctua NT-H1或Gelid GC-Extreme (11-12 W/m·K,價格約350-500元)。這些產品在順發3C、原價屋或PChome、momo等平台均有銷售。

筆電散熱3大關鍵:散熱膏、散熱墊與保固疑慮全解析

在選購散熱膏時,我們考量了黏稠度、耐久性、絕緣性與適用範圍等因素。接下來,我們將針對筆電散熱的常見疑問進行解答,並提供專業建議。

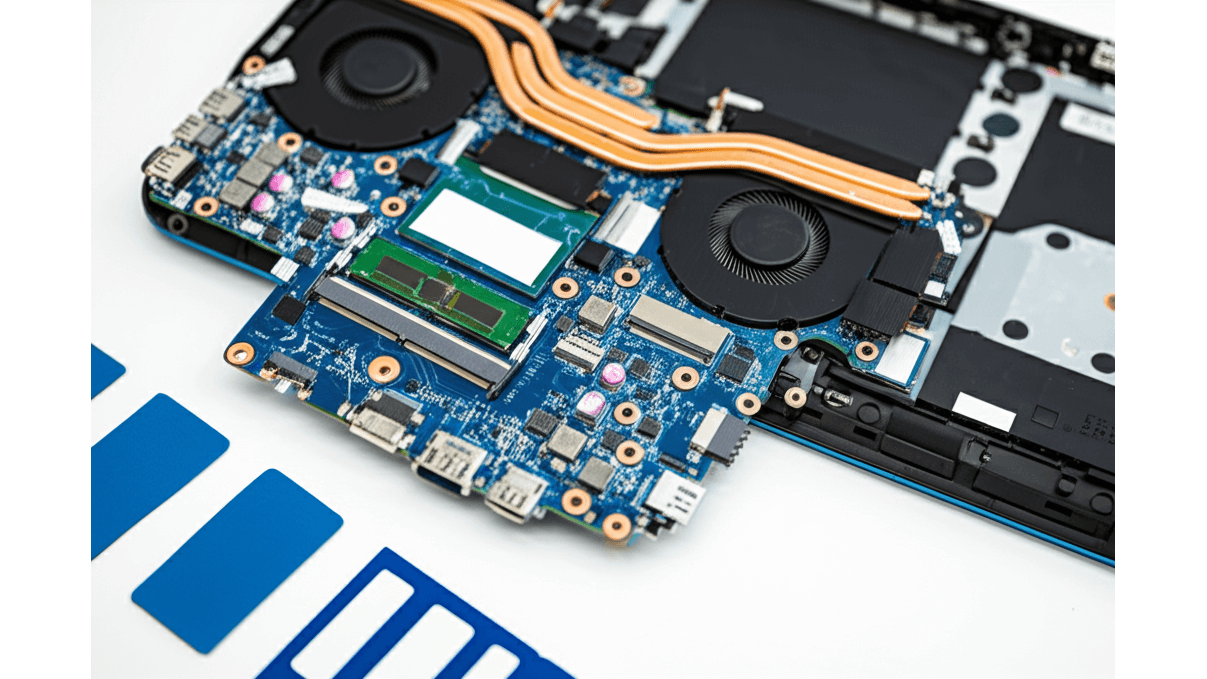

筆電散熱問題百百種,搞懂散熱墊與散熱膏的差異非常重要。 很多人不清楚這兩者的用途,隨便亂用,結果不僅沒解決問題,還可能讓筆電的溫度更高,甚至造成零件損壞。想像一下,你花了幾萬塊買的電競筆電,因為散熱沒做好,導致遊戲卡頓、效能下降,甚至直接當機,那種感覺真的會讓人崩潰…

其實,散熱膏和散熱墊各有各的用途,用對了才能真正解決問題。 散熱膏就像是 CPU 和 GPU 散熱器之間的「填縫劑」,主要目的是填補微小的空隙,讓熱能可以更有效率地傳導到散熱器上。而散熱墊則像是「隔熱墊」,通常用於顯存、供電模組等發熱量較低的元件,因為這些地方的表面通常不平整,需要有一定厚度的散熱墊來貼合。

特別提醒,顯卡千萬別用散熱膏代替散熱墊!因為散熱墊通常具有絕緣性,而且還能提供一定的支撐力,避免元件受損。散熱墊的材質有很多種,像是矽膠、陶瓷和石墨等等,厚度從 0.5mm 到 3mm 不等。

- 電競筆電 MSI GE76 Raider:工程師在顯存顆粒與散熱模組之間使用 1.5mm 厚的石墨散熱墊,成功將溫度從 85°C 降低到 78°C。

- 輕薄筆電 ASUS Zenbook S 13 OLED:SSD 控制器上使用 0.8mm 厚的矽膠散熱墊,有效防止 SSD 因為過熱而降速。

- 老舊筆電 HP Pavilion 14:供電模組上使用 2mm 厚的陶瓷散熱墊,改善了因為元件老化導致的過熱問題。

另外,更換散熱膏會不會影響保固,這點真的要看各家筆電廠商的政策了。

- 微星 (MSI) 和技嘉 (GIGABYTE):這兩家廠商比較佛心,他們明確表示,只要你在更換散熱膏的過程中沒有造成人為損壞,就不會影響保固。

- 華碩 (ASUS) 的部分型號,像是 TUF 系列:自行更換散熱膏可能會影響保固,建議你事先諮詢客服確認一下。

- 蘋果 (Apple) MacBook 系列:這點要注意!如果你不是在蘋果授權的維修中心拆機,那你的保固就直接失效了。

如果你真的很擔心失去保固,那就考慮尋求專業的維修服務吧!

- 聯強授權維修中心:更換散熱膏的費用大約在 800 到 1200 元之間,他們提供原廠零件和保固。

- 二本工作室 (桃園市桃園區育樂街 45 號):更換散熱膏的費用大約在 600 到 1000 元之間,他們提供多品牌筆電維修服務。

- Q 哥電腦快修 (多家分店):全機清潔加上散熱膏更換的費用大約是 800 元。