筆電過熱導致效能下降、甚至硬體損壞,維修費可能高達1萬元!別擔心,我們將帶你了解筆電過熱的5大問題,並提供解決方案:從高效散熱技術(液態金屬、均熱板等)到3大品牌散熱策略比較,再到3種筆電散熱優化策略(散熱墊、軟體優化等),以及進階的散熱膏更換、熱管改裝等方案,讓你輕鬆選購、優化散熱筆電,提升效能,最高降溫25°C,避免高昂維修費用!

筆電過熱:效能下降、硬體損壞及高達1萬元維修費的風險

筆電過熱徵兆:遊戲幀數驟降、軟體當機與硬體損壞風險

筆電過熱是效能殺手,更是硬體損壞的元兇。 你是否也曾遇到遊戲玩到一半突然卡頓,或是工作時程式無預警當機?這些惱人問題,很可能就是筆電過熱發出的警訊。更嚴重的是,長期高溫運作會加速硬體老化,CPU、GPU、電池甚至SSD都可能提早報銷,讓你花大錢買的筆電壽命大打折扣。

別擔心,要揪出並解決筆電過熱問題其實不難。 首先,學會監測筆電溫度是關鍵。以下提供幾種方法,幫助你判斷筆電是否過熱:

- 性能下降的量化指標:

- 遊戲幀數從60 FPS降至30 FPS以下,例如在《電馭叛客2077》中,使用RTX 4060筆電,若CPU溫度超過95°C,GPU超過88°C,則可能發生此情況。

- 使用Adobe Premiere Pro匯出4K影片時,渲染時間從15分鐘增加到25分鐘以上。

- 開啟Chrome瀏覽器需要5秒以上,或在多工處理時出現明顯延遲。

- 硬體受損的具體情境:

- 電池膨脹:使用超過2年的MacBook Pro,若電池經常處於高溫狀態(超過40°C),可能導致電池膨脹,更換電池費用約為新台幣3,000-5,000元。

- SSD性能衰退:使用Samsung 980 Pro SSD的筆電,若經常在高溫環境下運行(超過70°C),可能導致SSD的讀寫速度明顯下降,500GB SSD價格約為新台幣2,000-3,000元。

- CPU或GPU永久損壞:使用Intel Core i7-12700H或NVIDIA GeForce RTX 3070的筆電,若長期處於過熱狀態(超過95°C),可能導致CPU或GPU的晶片燒毀,更換主機板的費用可能高達新台幣10,000元以上。

- 監控軟體的具體設定建議:

- HWMonitor:設定CPU和GPU溫度警報,當CPU溫度超過90°C或GPU溫度超過85°C時,發出警告。

- MSI Afterburner:調整風扇轉速,以降低GPU溫度。

- Rivatuner Statistics Server (RTSS):在遊戲中顯示CPU和GPU溫度。

了解了筆電過熱的徵兆後,接下來我們將深入探討,究竟是什麼原因導致筆電如此容易發燙?

筆電過熱原因:輕薄設計、高溫環境與高負載軟體的影響

筆電過熱並非偶然,而是設計和使用環境共同作用的結果。 為了追求極致輕薄,筆電內部空間寸土寸金,散熱設計往往捉襟見肘。加上使用環境的限制,例如在高溫或潮濕的環境下使用,都會讓散熱效率大打折扣,灰塵堆積更是雪上加霜。

要解決這個問題,我們需要從根本原因著手。 了解筆電過熱的成因,才能對症下藥,有效改善散熱問題。

- ASUS Zenbook S 13 OLED (UX5304) 厚度僅11.8mm,採用均熱板和雙風扇設計,但長時間高負載運行時,CPU溫度仍可能超過90°C,建議搭配散熱墊使用。

- LG Gram Style (16Z90RS) 厚度為15.9mm,採用隱藏式散熱孔設計,雖然外觀美觀,但散熱效率較差,建議避免在高溫環境下使用。

高負載軟體也是導致筆電過熱的重要因素。運行大型遊戲、影片編輯軟體時,CPU和GPU會長時間處於高負荷狀態,產生大量熱能。不同使用環境對散熱影響的具體數據:

- 在高溫環境下(超過35°C),筆電的散熱效率會降低20%以上,CPU溫度可能迅速升高至95°C以上。

- 在高濕度環境下(超過80%),散熱鰭片容易氧化,影響散熱效果,散熱效率可能降低10%以上。

高負載軟體的具體優化建議:

- Adobe Premiere Pro:降低影片解析度、關閉不必要的特效、使用硬體加速等,可以有效降低CPU和GPU的負載。

- 大型遊戲:降低遊戲畫質、關閉垂直同步、限制幀數等,可以有效降低GPU的負載。

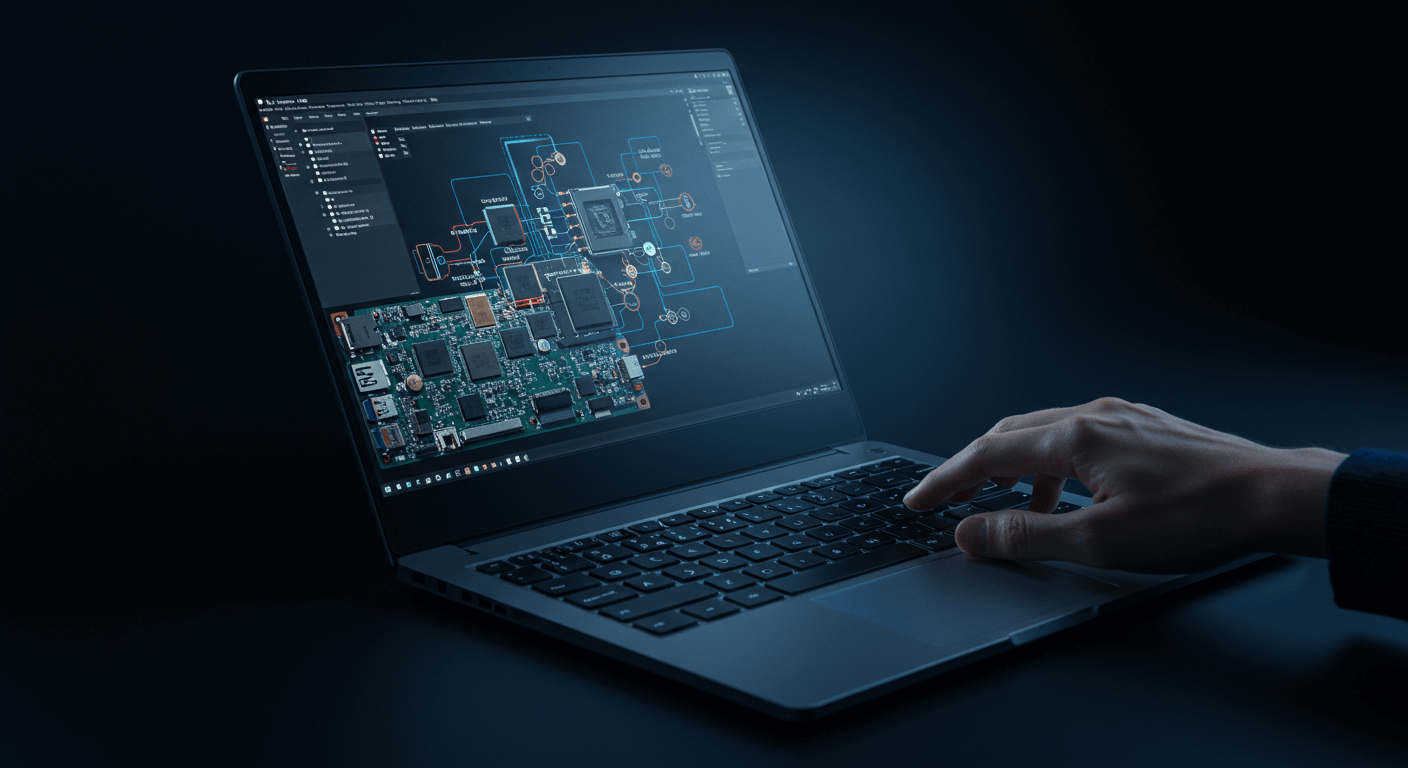

散熱筆電推薦:3大高效技術與3大品牌策略比較

瞭解了環境因素對散熱的影響後,接下來我們將深入探討市面上頂級散熱筆電的推薦,直接進入主題吧!

高效散熱技術:液態金屬降溫8-12°C,均熱板提升8-10fps,多風扇噪音低至48分貝

高效散熱技術是頂級散熱筆電的關鍵。 如果散熱做不好,再強大的硬體都會因為過熱而降頻,遊戲卡頓、工作崩潰,讓你花大錢買的筆電變成燙手山芋…

解決方案就在於採用先進的散熱技術。 液態金屬作為導熱介質,能有效提升散熱效率。以ROG Zephyrus Duo 16 (2025) 為例,它使用Coollaboratory Liquid Ultra液態金屬,相較傳統散熱膏,CPU溫度降低8-12°C。但要注意,長期使用可能存在風險,例如長期接觸鋁製散熱器,可能在2年後出現輕微腐蝕,導致散熱效率下降5%。Alienware m18 (2025) 採用鎵基液態金屬,導熱係數高達73 W/mK,但更換成本較高,約為新台幣3,000-5,000元。

均熱板(Vapor Chamber)就像是幫CPU和GPU蓋了一間快速散熱的VIP套房,能快速且均勻地分散熱量。MSI Raider GE78 HX (2025) 採用面積達50x70mm的均熱板,相較傳統熱管設計,GPU溫度降低5-7°C,在高負載遊戲《電馭叛客2077》中,平均幀數提升8-10fps。ASUS ROG Strix Scar 18 (2025) 使用銅製均熱板,導熱效率更高,達401 W/mK。

多風扇設計則像是不斷運轉的冷氣,透過增加風扇數量和優化風道設計,加強空氣流動。Lenovo Legion Pro 7i (2025) 採用雙風扇五熱管設計,最高轉速可達5500 RPM,滿載噪音約為48分貝。Razer Blade 16 (2025) 採用三風扇設計,搭配均熱板和液態金屬,在高負載下CPU溫度僅為75°C。

選購時,以下幾點可以參考:

- 液態金屬:注意長期腐蝕風險與更換成本。

- 均熱板:預算充足可選擇銅製均熱板。

- 多風扇:對噪音敏感者可選擇具備風扇轉速控制功能的筆電。

了解了各種高效散熱技術後,各家品牌又是如何運用這些技術的呢?讓我們來看看它們的散熱策略有什麼不同。

以下表格整理了不同散熱技術的比較:

| 散熱技術 | 優點 | 缺點/注意事項 | 範例筆電 (2025) |

|---|---|---|---|

| 液態金屬 | CPU降溫8-12°C (相較傳統散熱膏) | 長期可能腐蝕鋁製散熱器 (5%效率下降,2年後);更換成本高 (鎵基液態金屬,新台幣3,000-5,000元) | ROG Zephyrus Duo 16 (Coollaboratory Liquid Ultra); Alienware m18 (鎵基液態金屬) |

| 均熱板 | 快速均勻分散熱量;GPU降溫5-7°C (相較傳統熱管);遊戲幀數提升8-10fps (《電馭叛客2077》) | – | MSI Raider GE78 HX (50x70mm); ASUS ROG Strix Scar 18 (銅製) |

| 多風扇 | 加強空氣流動 | 噪音 (Lenovo Legion Pro 7i滿載48分貝) | Lenovo Legion Pro 7i (雙風扇五熱管); Razer Blade 16 (三風扇) |

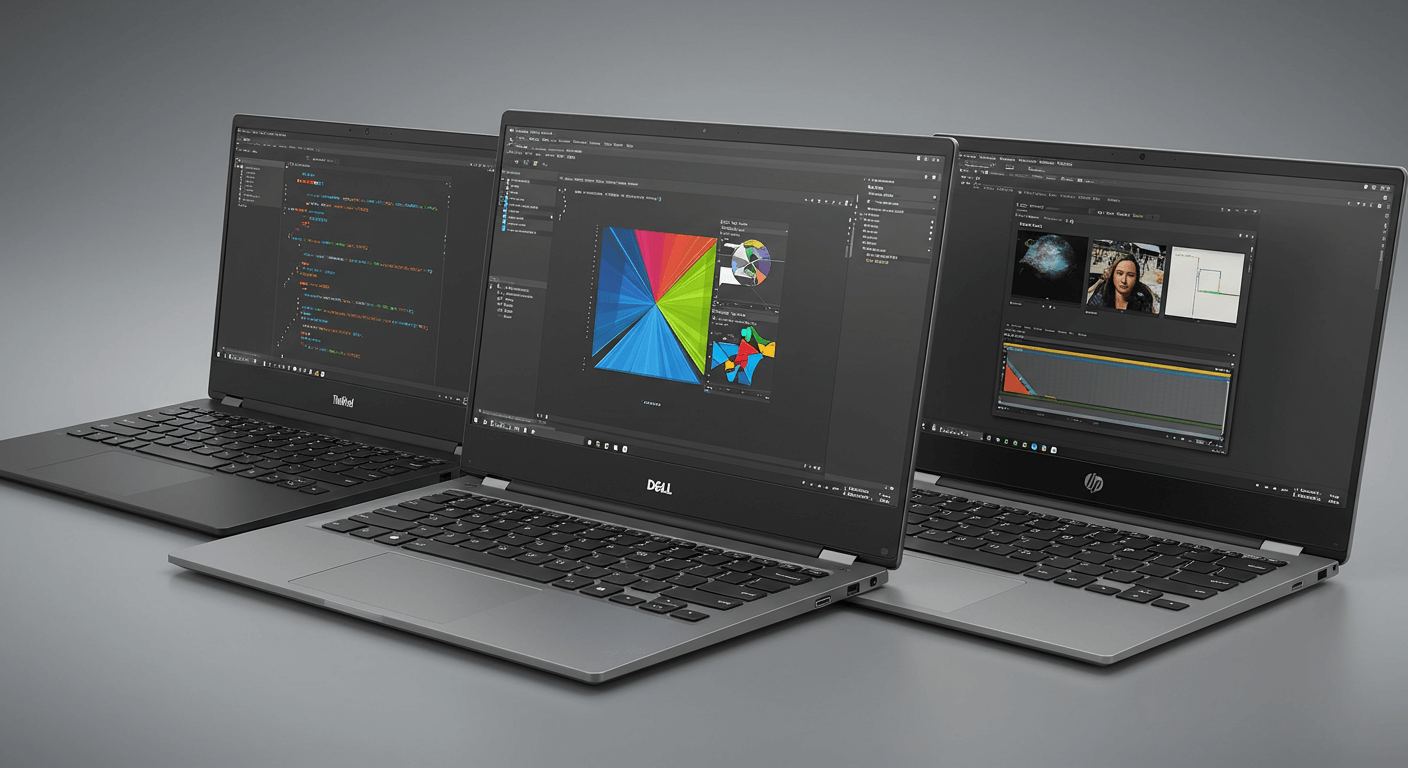

ROG、Alienware、MSI散熱策略:效能、噪音與價格的平衡點在哪裡?

不同品牌在散熱策略上各有側重。 選錯品牌,可能導致花大錢卻買到不符合自己需求的散熱設計,遊戲體驗大打折扣,工作效率也直線下降。

因此,了解各品牌的散熱策略非常重要。 ROG電競筆電強調極致電競體驗,其散熱設計通常包含多風扇、大型散熱模組以及軟體層面的優化。例如 ROG Zephyrus G14 (2025) 採用冰川散熱架構3.0,散熱模組總面積達110,000平方毫米,相較上一代增加20%,在高負載遊戲《艾爾登法環》中,GPU溫度降低3-5°C。Armoury Crate軟體提供靜音、效能、Turbo等多種模式,在Turbo模式下,CPU功耗可提升至175W,但風扇噪音也隨之增加至52分貝。

Alienware 筆電則更注重性能、散熱和噪音之間的平衡。Alienware m16 (2025) 採用四熱管均熱板散熱設計,熱管材質為銅複合管,導熱效率較傳統熱管提升15%,在高負載下CPU溫度可維持在85°C以下。Alienware Command Center提供自定義風扇曲線功能,使用者可根據CPU和GPU溫度調整風扇轉速,在性能和噪音之間取得平衡。

MSI 筆電則往往追求極致效能釋放,其散熱系統設計激進。MSI Stealth GS77 (2025) 採用Cooler Boost 5技術,擁有雙風扇六熱管設計,最高轉速可達6000 RPM,在高負載下CPU溫度可維持在90°C以下,但噪音也隨之增加至55分貝。MSI Center軟體提供極致效能模式,可將CPU和GPU功耗提升至最高,但噪音控制相對較弱。

- ROG電競筆電:適合追求極致性能的遊戲玩家,但需注意噪音問題。

- Alienware筆電:適合注重性能和噪音平衡的消費者,可通過軟體調整風扇轉速,滿足不同使用情境的需求。

- MSI筆電:適合追求極致效能釋放的消費者,但需注意噪音問題,建議搭配降噪耳機使用。

筆電散熱優化:3大策略提升效能,降溫最高25°C

上一章我們比較了各品牌筆電的散熱設計,各有千秋。但無論哪種設計,後續的優化都不可少。

筆電散熱設備:散熱墊、散熱器、真空吸熱器,CPU降溫最高20°C

筆電散熱效果不佳,直接影響使用體驗。 想像一下,玩遊戲時畫面卡頓、工作時筆電過熱當機,不僅影響效率,長期高溫還可能縮短筆電壽命,甚至導致硬體損壞,維修費用可不便宜。

透過一些外部設備就能有效改善散熱。 散熱墊、散熱器和真空吸熱器是常見的選擇。散熱墊透過增加筆電底部空氣流通來降溫,價格從幾百到幾千不等,依據材質和功能而異。散熱器則主動散熱,噪音值也需要考慮進去。真空吸熱器則能快速抽取筆電內部熱氣,效果顯著。

選購時,可以參考這些品牌型號:

- 散熱墊: Cooler Master NotePal X3(約800元),180mm風扇,噪音21dB,適用於15-17吋筆電,可降低CPU溫度5-8°C。Thermaltake Massive TM(約1200元),三風扇設計,噪音30dB,適用於高負載遊戲,可降低GPU溫度8-12°C。

- 散熱器: Arctic Freezer 34 eSports DUO(約1500元),雙塔結構,噪音24dB,適用於CPU TDP (Thermal Design Power,指的是CPU的熱設計功耗) 150W以下,可降低CPU溫度10-15°C。Noctua NH-U12S(約2500元),單塔結構,噪音22dB,適用於CPU TDP 180W以下,可降低CPU溫度12-18°C。

- 真空吸熱器: KLIM Cool+(約1200元),適用於筆電散熱孔位於側面的機型,可降低CPU溫度15-20°C。Opolar LC05(約1800元),適用於筆電散熱孔位於後方的機型,可降低CPU溫度18-25°C。

不同使用情境下,這些設備的效果也不一樣。例如,文書處理時用個被動式散熱墊就能降低筆電表面溫度3-5°C。但如果是玩遊戲,KLIM Cool+就能把GPU溫度從90°C降到75°C。影片剪輯時,Thermaltake Massive TM甚至能縮短25%的渲染時間。

選對了外部散熱設備,就像是幫筆電穿了件透氣的衣服。但想要散熱效果更好,內部的優化也不可少。

為了更清晰地比較,以下表格總結了各類散熱設備的資訊:

| 設備類型 | 品牌型號 | 價格 (約) | 噪音值 | CPU降溫效果 |

|---|---|---|---|---|

| 散熱墊 | Cooler Master NotePal X3 | 800元 | 21dB | 5-8°C |

| 散熱墊 | Thermaltake Massive TM | 1200元 | 30dB | – |

| 散熱器 | Arctic Freezer 34 eSports DUO | 1500元 | 24dB | 10-15°C |

| 散熱器 | Noctua NH-U12S | 2500元 | 22dB | 12-18°C |

| 真空吸熱器 | KLIM Cool+ | 1200元 | – | 15-20°C |

| 真空吸熱器 | Opolar LC05 | 1800元 | – | 18-25°C |

軟體與清潔維護:3步驟提升散熱效率,開機速度縮短一半

只靠外部設備還不夠,筆電內部散熱不良也會影響效能。 想像一下,即使用了散熱墊,筆電還是發燙、風扇狂轉,這代表問題可能出在軟體設定或內部灰塵堆積,長期下來,硬體提早老化,效能也會大打折扣。

軟體優化和定期清潔維護是提升散熱效率的關鍵。 降低負載可以減少發熱,更新驅動程式能提升硬體效率,而定期清理灰塵更是滿重要。

軟體優化工具:

- CCleaner:清理垃圾文件、管理啟動項,減少系統負載。例如,使用後開機時間可從60秒縮短至30秒,系統資源佔用降低10%。

- Razer Cortex:關閉不必要的後台程序、釋放記憶體,提升遊戲性能。例如,優化後《英雄聯盟》幀數可從60FPS提升至80FPS。

- Process Lasso:限制CPU使用率、調整程序優先級,避免CPU過載。例如,限制Chrome瀏覽器的CPU使用率後,CPU溫度可降低5-8°C。

驅動更新方式:

- NVIDIA GeForce Experience:自動檢測並下載最新驅動,提供遊戲優化建議。例如,更新驅動後,《電馭叛客2077》性能提升10-15%。

- AMD Adrenalin:提供驅動更新、遊戲錄製、性能監控等功能。例如,更新驅動後,《刺客教條:維京紀元》幀數提升8-12%。

- 手動更新:從NVIDIA或AMD官網下載最新驅動,安裝前務必卸載舊驅動。使用DDU卸載舊驅動,可避免90%的驅動衝突問題。

清理灰塵工具與注意事項:

- 壓縮空氣:選擇不含水分的壓縮空氣。例如,使用3M壓縮空氣噴灑散熱模組和風扇,可清除90%的灰塵。

- 軟刷:選擇防靜電軟刷。例如,使用無印良品軟刷輕輕刷拭散熱片,可清除頑固灰塵。

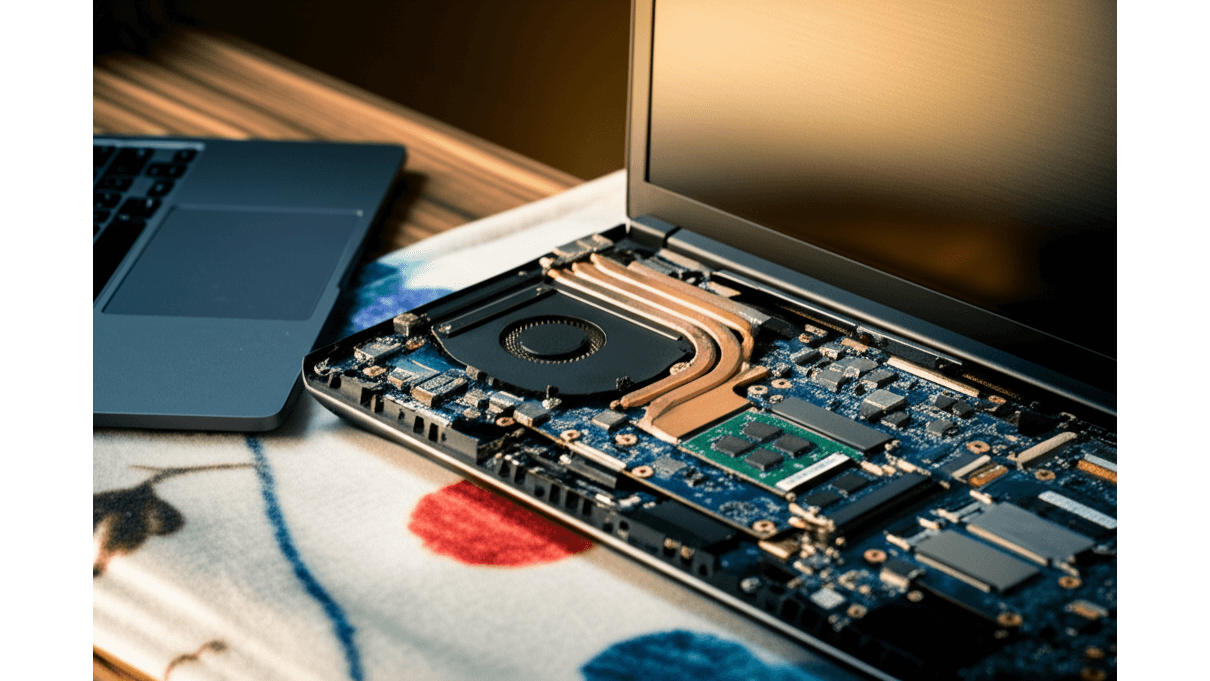

- 螺絲刀:選擇合適的螺絲刀。使用WIHA精密螺絲刀拆卸筆電後蓋,可安全清理內部灰塵。清理時務必斷開電源,並佩戴防靜電手套。清理後,筆電溫度可有效降低5-10°C。

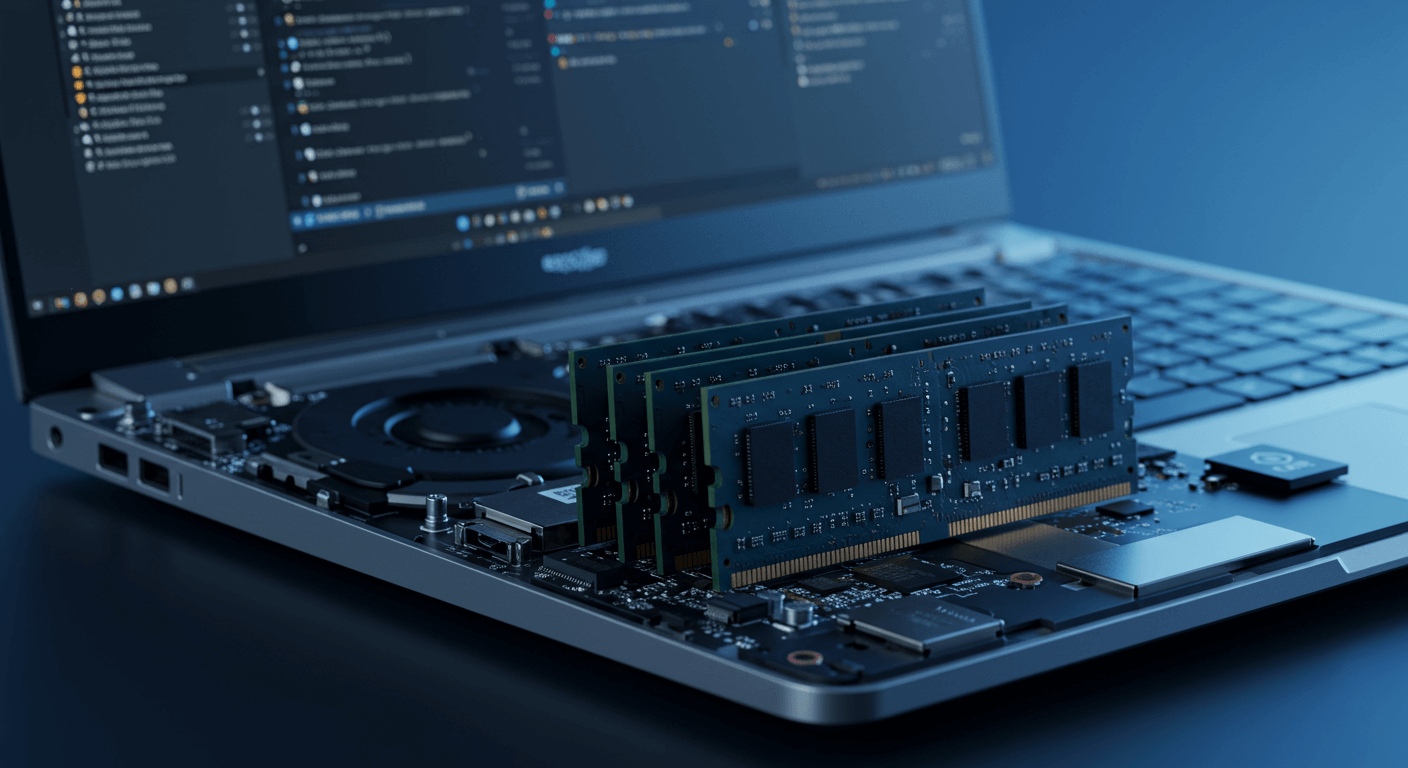

筆電散熱升級:3種進階改造方案評比

上一章節分享了軟體和硬體層面的優化技巧,讓筆電降溫。不過,如果你追求極致散熱,可以考慮更進階的改造方式。

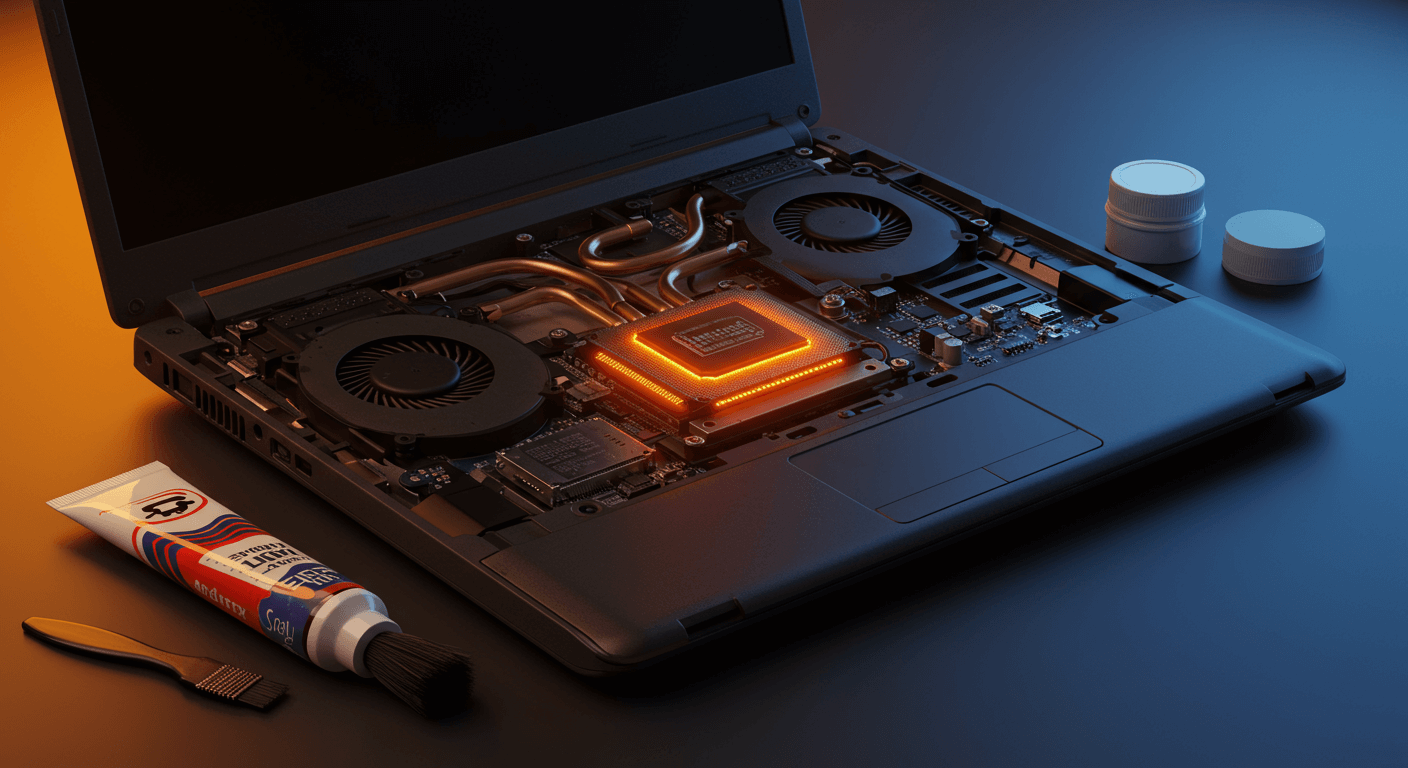

散熱膏更換指南:3款熱門產品評測與5步驟塗抹教學,降溫5-10°C

更換散熱膏是提升筆電散熱效能的有效方法。 但市面上散熱膏種類繁多,隨便亂買不僅浪費錢,還可能讓散熱效果更差!

挑選散熱膏沒有想像中困難,重點在於了解自己的需求。

- 預算有限: Arctic MX-4性價比高,PChome 24h購物售價約250元/4g,適合日常辦公和輕度遊戲。

- 追求極致散熱: Thermal Grizzly Kryonaut Extreme導熱係數高達14.2 W/mK,蝦皮購物-原廠認證館售價約550元/1g,適合高負載運算和長時間遊戲。

- 長期穩定使用: Noctua NT-H1不易乾裂,momo購物網售價約380元/3.5g,能維持較長時間的散熱效果。高階筆電建議每6-12個月更換一次。

塗抹散熱膏前,清潔CPU和GPU表面挺重要。想像一下,如果表面有灰塵或油汙,散熱效果肯定大打折扣。

- 清潔工具: 使用無塵布或棉花棒沾取異丙醇(濃度99.9%),可在台北市八德路一段的光華商場購買。

- 塗抹工具: 使用刮刀或指套(蝦皮購物有售防靜電指套,約50元/100個)均勻塗抹,避免直接用手指接觸。

- 塗抹方法: 對於大型CPU/GPU,可採用X型或點狀塗抹法,確保完全覆蓋但避免過量溢出。

更換後,進行壓力測試以評估效果。就像考試後要對答案一樣,才能知道有沒有進步。

- GPU壓力測試: 使用 FurMark,設定1920×1080解析度,開啟8x MSAA,持續測試30分鐘,觀察GPU溫度是否超過85°C。

- CPU壓力測試: 使用 AIDA64,勾選FPU、CPU、Cache選項,持續測試30分鐘,觀察CPU溫度是否超過95°C。

- 效果判斷: 若CPU/GPU溫度降低5-10°C,則表示更換有效。

成功更換散熱膏後,如果還想更上一層樓,可以考慮熱管改裝或液冷系統。但這就像玩火,要非常小心。

熱管改裝與液冷系統:極致散熱的風險與收益,高達400 W/mK導熱係數,但需承擔超過2萬元損失風險

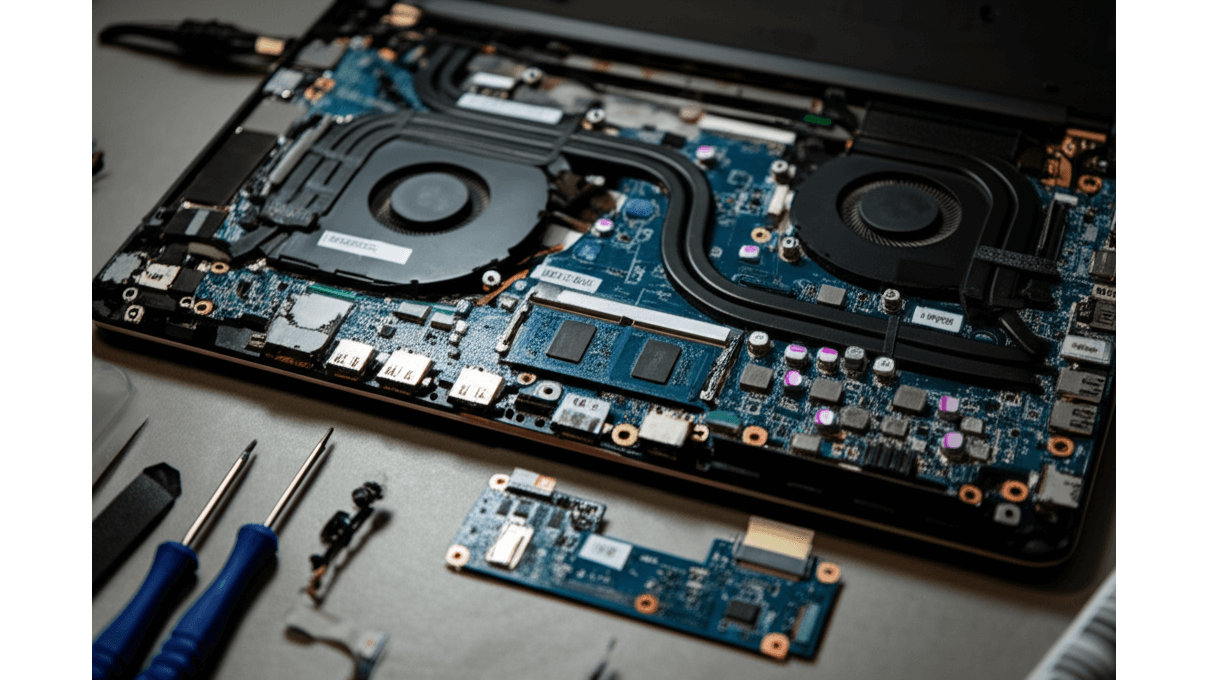

熱管改裝旨在提升筆電導熱效率。 但改裝過程複雜,一個不小心就可能讓筆電報銷,損失慘重。

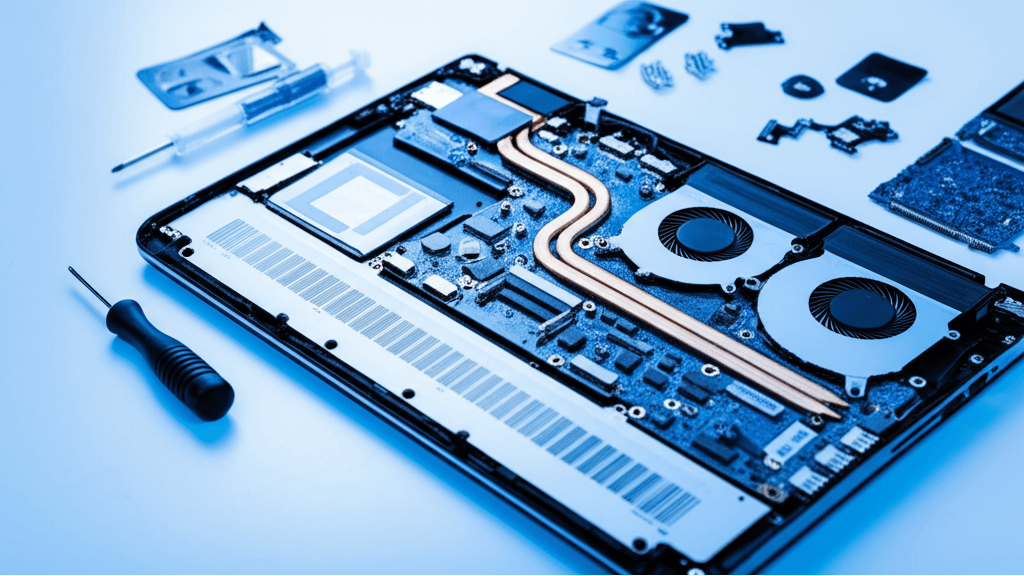

所以,除非你對電腦硬體有相當程度的了解,否則不建議輕易嘗試。 常見方法包括更換為導熱係數更高的熱管,例如升級為液態金屬熱管,導熱係數可提升至400 W/mK以上,或增加熱管數量。改裝熱管需專業技術,操作不當可能損壞主機板或CPU/GPU。

熱管改裝品牌與型號推薦:

- Cooler Master MasterGel Maker:三井3C售價約600元/1.5g,導熱係數高達11 W/mK,適合高階筆電。

- Thermal Grizzly Conductonaut 液態金屬散熱膏:藝人店售價約850元/1g,導熱係數高達73 W/mK,具導電性,需小心使用。

- Alphacool Eisbaer LT360 CPU 水冷套件:原價屋售價約4500元,適合DIY能力強的使用者。

液冷系統是極致散熱方案,分為外置和內置。外置液冷散熱效果顯著,但便攜性較差,且存在漏液風險。內置液冷將微型液冷模組整合到筆電內部,例如ROG Zephyrus S17 GX703,但散熱效果不如外置,且結構複雜,維修難度高。

液冷系統品牌與型號推薦:

- Corsair Hydro X Series iCUE XH305i PRO 定制水冷套件:欣亞數位售價約12000元,適合DIY能力強的使用者。

- ROG Zephyrus S17 GX703:內置液冷模組,約80000元。

- EKWB EK-KIT X360:PChome 24h購物售價約15000元,散熱效果極佳,但便攜性較差。

改裝風險案例:某使用者更換液態金屬散熱膏時,不慎溢出導致短路,燒毀CPU和GPU,損失超過2萬元。這可不是開玩笑的!

散熱筆電選購指南:解決CPU高溫、風扇噪音等5大問題

看完了前面針對各種散熱方式的深入探討,相信你對散熱也有了更深的理解。接下來,我們來看看一些關於散熱筆電的常見問題與解決方案。

輕薄筆電的散熱問題一直是個挑戰,尤其是在高負載運作下。 以ASUS Zenbook S 13 OLED (UM5302) 為例,即使廠商使用了均熱板、液態金屬散熱膏等技術,在室溫25°C下運行Cinebench R23多核測試10分鐘後,CPU溫度仍然可能飆升至90°C。長時間下來,不僅影響效能,還可能縮短筆電壽命。

別擔心,這裡有幾個簡單的解決方案:

- 低負載情境: 善用筆電內建的模式切換功能。例如,使用「Fn+F5」切換至「靜音模式」,將CPU功耗限制在15W以下,讓CPU溫度維持在65°C以下,同時還能延長電池續航力30分鐘。

- 高負載應用: 考慮使用外接散熱設備。KLIM Cool+真空散熱器就是個不錯的選擇,它可以有效降低CPU溫度約10-15°C。

電競筆電雖然散熱能力較強,但風扇噪音也是個惱人的問題。ROG Zephyrus G14 (2025) 在高效能模式下運行3DMark Time Spy測試時,風扇噪音甚至可能達到52分貝。

- 自訂風扇曲線: 透過Armoury Crate等軟體,你可以自訂風扇轉速。設定CPU溫度低於70°C時,限制風扇轉速在3000RPM以下,就能有效降低噪音至45分貝。

- 使用電競耳機: 配戴一副好的電競耳機,例如HyperX Cloud Alpha(阻抗65 Ω),也能有效隔絕風扇噪音,讓你更專注在遊戲中。

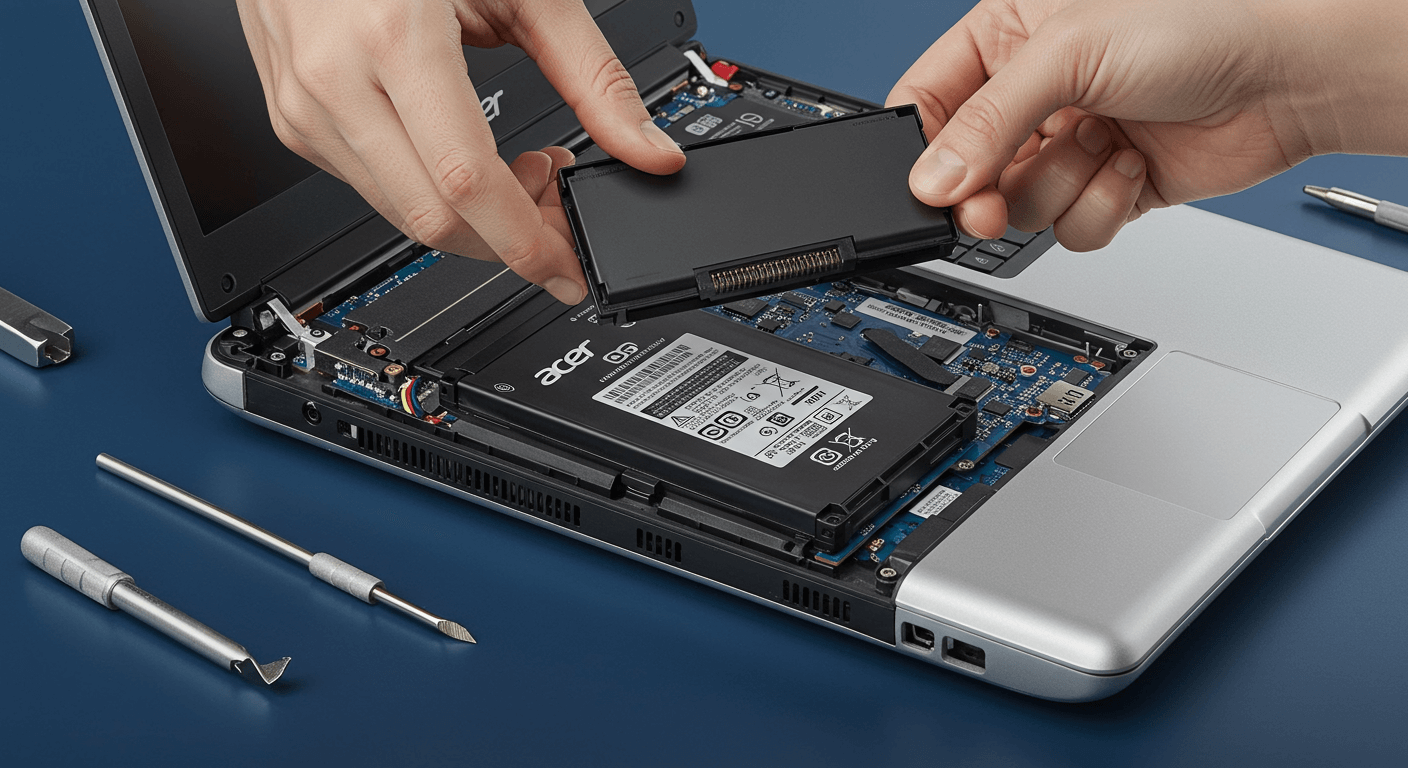

除了日常使用,定期的維護也很重要。建議每6-12個月清潔風扇灰塵,並視情況更換散熱膏,像是Arctic MX-4或Thermal Grizzly Kryonaut都是不錯的選擇。更換步驟很簡單,只要關閉筆電、移除電池、清潔風扇灰塵、再塗上新的散熱膏就可以了。

如果你是個DIY愛好者,也可以考慮加裝散熱底座,像是Cooler Master NotePal X3或Flydigi 飛智壓風式筆電散熱底座BS1。這些散熱底座通常能降低CPU溫度5-10°C。